テニス後の膝の痛み 千歳青葉鍼灸整骨院

テニス後に膝が痛むあなたへ — 青葉鍼灸整骨院からのアドバイスとケア方法

テニスをプレーしたあと、「膝がじんわり痛む」「違和感が取れない」と感じたことはありませんか?特に千歳市やその周辺でテニスを楽しむ方にとって、膝の不調はプレーの継続や日常生活にまで影響を及ぼす大切なサインです。この記事では、なぜテニスで膝が痛くなりやすいのか、セルフケアのポイント、そして当院(青葉鍼灸整骨院)でのサポート内容をご紹介します。

1. テニスと膝痛 — なぜ痛みが出やすいのか

テニスは非常にダイナミックなスポーツで、方向転換・ストップ&スタート・ジャンプ動作など、膝に大きな負荷をかける動きが多く含まれます。特に次のような動作が膝にストレスを与えやすいです:

- 急な方向転換やステップ:ラリー中、前後・左右に一瞬で動く必要があり、これによって膝に「ねじれ」がかかることがあります。

- ジャンプと着地:サーブやネットプレー後の着地などで、膝に落下の衝撃が伝わります。

- 繰り返し動作による蓄積ダメージ:ラリーを重ねることで“使い過ぎ(オーバーユース)”が起こり、靭帯・軟骨・筋肉に小さなダメージが蓄積されていきます。

実際、テニス選手の傷害を調べた研究によると、膝のケガはテニス全体の怪我の中でもかなりの割合を占めています。PubMed+1

また、テニスのサーフェス(コートの種類)によって怪我のリスクが変わるという報告もあります。たとえば、硬いオールウェザーコート(コンクリートなど)は膝への負荷が高く、オーバーユース症候群が起こりやすいという知見もあります。PubMed

このように、テニスの特有の動きや環境が、膝にとって負荷のかかりやすい条件をつくり出しているのです。

2. 膝の痛みが出たときに注意すべきポイント

膝の痛みが出たとき、無理をしてプレーを続けるのは危険です。特に以下のような状態がある場合には注意が必要です。

- プレー直後に痛みがある:痛みが出てもそのまま続けると、炎症や微小損傷が慢性化する可能性があります。

- 違和感が残る:休んでも違和感が取れない場合は、筋肉・靭帯・軟骨などに何らかのダメージが蓄積しているかもしれません。

- 膝が腫れている・熱感がある:炎症が強く出ているサインです。自己判断だけで放置せず、専門家に相談することをおすすめします。

- フォームの問題がある:着地時や方向転換時に膝が内側(ニーイント)に入りやすい、体幹が不安定、といった癖があると、繰り返しの負荷で靭帯や半月板を痛めやすくなります。

これらを放置すると、軽い痛みから靭帯損傷や半月板損傷など、重大な怪我へ進展するリスクがあるため、早期の対策が非常に重要です。

3. セルフケアと予防 — テニス後・日常でできること

痛みを軽くしたり、再発を防ぐには、日々のケアとトレーニングが鍵になります。以下は、すぐに取り入れられる方法です。

① クールダウン&ストレッチ

- プレイ後は、膝まわり(太もも前部=大腿四頭筋、裏側=ハムストリング、ふくらはぎ)、お尻の筋肉、および股関節・足首周りのストレッチを行いましょう。

- 静的ストレッチ(一定時間伸ばすストレッチ)を中心に、無理のない範囲で。特に大腿四頭筋とハムストリングは膝の動きに直結するので丁寧に伸ばすと効果的です。

② 筋力トレーニング・安定性強化

- お尻(臀部)のトレーニング:特に中臀筋(お尻の横)は、膝が内側に入るのを防ぐ重要な筋肉です。サイドレッグリフトなどが有効。

- 片脚バランス練習:片脚立ちでバランスをとる練習を取り入れましょう。安定性を鍛えることで、突発的な方向転換時にも膝を守りやすくなります。

- 体幹トレーニング:腹筋・背筋・体側の筋肉を強化することで、プレー中の姿勢がブレにくくなり、膝への負担も分散されます。

- 足首・股関節の可動域トレーニング:関節の柔軟性を保つことで、無理な力が膝に集中しにくくなります。

③ フォームと動作の見直し

- 着地時には膝をやわらかく曲げてショックを吸収する意識を持つ。

- ストップ・ターン時には、膝を真っ直ぐ(またはやや外側)に保つようにし、内側に入らないように注意する。

- 疲れてくるとフォームが崩れやすいため、プレー中に疲労を感じたら無理せず休憩を挟む。

④ 適切な休養と復帰

- 痛みがある時はアイシングや休息を大切に。炎症がある場合は、冷やすことで症状の落ち着きが早まることがあります。

- 長期間の痛みや腫れが続く場合には、自己判断せず専門家(整骨院・鍼灸・整形外科)に相談する。

- 怪我からの復帰時には、段階的にプレー量を戻す。最初は軽めの練習やラリー、徐々に強度を上げていく。

4. 当院(青葉鍼灸整骨院)でできるサポート

千歳市の 青葉鍼灸整骨院 では、テニスによる膝の痛みでお悩みの方に対して、以下のような包括的なサポートを行っています:

- 問診・動作分析

まず、お悩みの内容を丁寧にお伺いしながら、どのような動作やタイミングで痛みが出るかを確認します。そして、実際にテニスの動きを想定した簡単な動作を診ながら、膝にかかる負荷の要因(フォーム、バランス、筋力バランスなど)を分析します。 - 筋・靭帯・関節の評価

膝だけでなく、股関節、足首、体幹など、膝に関連する部位の筋力や柔軟性の状態を総合的に評価します。これにより、「膝痛の根本原因」を見つけやすくなります。 - 手技療法による治療

痛みや炎症がある場合、手技療法を使って筋肉や関節の調整を行います。指圧や筋膜リリースなどの手技で、膝まわりの血流改善や緊張緩和を図ります。 - トレーニング指導

お一人お一人の体の状態やテニススタイルに合わせて、予防トレーニング(筋力・バランス・柔軟性)をご提案します。特に、膝を守るための安定性強化やフォーム改善のトレーニングを重点的に指導します。 - セルフケアアドバイス

ご自宅や練習後にできるストレッチ、クールダウン、セルフマッサージ、アイシング方法などを、具体的に分かりやすくアドバイス。再発を防ぐための日常メンテナンスもサポートします。 - 復帰プランの作成

痛みが落ち着いてからテニスに戻る際には、安全かつ効果的なステップを設計します。無理なく復帰できるよう、練習量・強度を段階的に増やすプランを一緒に作成します。

5. 膝痛と向き合う意味 — 長期視点でのメリット

膝の痛みを軽視して放置すると、慢性的な炎症や軟骨の摩耗、靭帯・半月板損傷など、大きな問題に発展するリスクがあります。しかし、早めに対策を取ることで以下のようなメリットがあります。

- 痛みの早期緩和:適切な治療とセルフケアによって、痛みが早く落ち着きやすくなります。

- 怪我の再発予防:筋力強化・動作改善・安定性トレーニングを取り入れることで、再び同じ痛みに悩まされる可能性を減らせます。

- プレーの質を保てる:痛みがなくなれば、思い切ったプレーやステップも安心して行えるようになります。

- 長くテニスを楽しめる:膝を大切にすることで、年齢を重ねてもテニスを続けやすくなります。

6. 統計データで見る膝の痛み・スポーツ傷害

以下は、膝の痛みやスポーツ傷害に関する信頼できるデータ・研究です。ブログ記事に引用として掲載することで、内容に説得力をプラスできます。

- 国内6~15歳スポーツ選手の膝痛有病率

日本国内の若年アスリート(6~15歳)における膝の痛みの有病率を調べた研究では、約 10.9% の子どもたちがスポーツ中またはスポーツ後に膝痛を訴えています。スポーツ栄養Web〖一般社団法人日本スポーツ栄養協会(SNDJ)公式情報サイト〗 - ラケットスポーツ(テニスなど)における下肢傷害の実態

オリンピック周期におけるラケットスポーツの傷害調査では、怪我の多くが下肢に集中しており、テニスでも足・足首・膝に起こる傷害が多数報告されています。BioMed Central - テニスのプロ/競技者におけるケガの発生傾向

プロテニス選手や競技レベルの高い選手を対象にした調査では、コートのサーフェス(硬さ)の違いがケガの発生率や種類に影響を与えることが報告されており、特に硬いコートでの膝のオーバーユース症状が懸念されています。journal.aspetar.com

まとめ

- テニスは楽しくやりがいのあるスポーツですが、膝には強いストレスがかかりやすいため、痛みを感じたら無視せずにケアをすることが大切です。

- 日常のストレッチ、筋力強化、フォームの見直しなどを継続することで、膝への負荷を軽減し、痛みを予防できます。

- 青葉鍼灸整骨院では、痛みの原因を丁寧に分析し、鍼灸・手技・トレーニング・セルフケアまで含めたトータルサポートを提供しています。

- 長期的にテニスを楽しむためにも、膝の違和感・痛みは早めに対処し、再発を防ぐ習慣づくりを意識しましょう。

雪道に要注意 千歳青葉鍼灸整骨院

冬が近づく千歳市で“今”準備したいこと

北海道・千歳市でも、雪・凍結・寒さが本格化する冬は「身体のトラブル」「転倒・ケガ」「慢性的な疲れ・痛みの出現」が例年増えます。そんな季節を元気に安全に過ごすために、今回は「冬に備えた身体づくり&歩行・作業の安全対策」を、整骨院の視点からお伝えします。

① 寒さで身体が硬く、トラブルが出やすい

冬になると空気が冷たく、屋外・屋内ともに温度差のある環境が増えます。筋肉や関節が冷えると硬くなり、柔軟性や可動域が低下し、普段よりケガや痛みに繋がりやすくなります。例えば、ちょっとした立ち上がりや雪かきの動作で「グキッ」と腰に来る、というケースも少なくありません。実際、冬に向けて「体を動かそう」という市の保健資料には、ストレッチや筋力維持がケガ予防につながると書かれています。 札幌市

そこで整骨院としておすすめしたいのは、以下のセルフケアです:

- 起床後・屋外に出る前に軽いストレッチ(特にふくらはぎ・もも裏・腰)を行う。

- 体幹・ふとももの筋力を落とさないよう、簡単なスクワット・カーフレイズを習慣化。

- 暖かい環境に身体を慣らしてから活動を始める。冷えたまま動くのはリスクが高まります。

② 雪道・凍結路面での歩行・転倒リスク

千歳市も雪のある地域。凍結した歩道・車道・段差などで転倒してケガに至るケースが、冬場には顕著に増えています。例えば「雪道で転ばないコツ」には、歩幅を小さく、足の裏全体で接地、焦らず歩くこと、といったポイントが挙げられています。 札幌市+1 また、北海道の啓発資料でも「雪みち転倒防止」が重点課題になっています。 港湾管理情報システム

整骨院視点で特に注目すべきは、「転倒による捻挫・骨折」「転倒予防のための足・体幹機能低下」「雪かき等による腰・膝・肩の過負荷」です。歩き方や足・体幹のバランスが崩れると、ケガや痛みが起こりやすくなります。

冬に備えて:

- 滑りにくい靴・インソール・滑り止めの装備の確認。

- 雪道を歩く際は、疲れてからの歩行を避け、休憩をこまめに。

- 足首・膝・股関節のバランスを整えておく。(当院では歩行分析・体幹機能チェックを行っています)

###③ 雪かき・屋外作業での負荷対策

千歳市で冬に増えるのが「雪かき」「屋根の雪下ろし」「除雪作業」など有酸素+筋力+バランスを要する作業。これらは腰・膝・肩・手首に大きな負荷がかかります。雪かき前の準備運動として「ダイナミックストレッチ」が有効とされており、事故・ケガを減らすには準備が重要です。 エネモール

整骨院としてのアドバイス:

- 雪かき開始前に、5〜10分のストレッチを行い、身体を温めておく。

- 重い雪を持ち上げるときは腰を落として膝を使う。「スクワット姿勢」で作業。

- 休憩・交代制を取り入れて疲労をためない。疲れた身体はバランスを崩しやすく、ケガリスクが上がります。

- 雪かき後、身体の張り・痛みを感じたら早めにケアを。放っておくと慢性化してしまうことがあります。

###④ 整骨院でできること・千歳市の青葉鍼灸整骨院の強み

当院(青葉鍼灸整骨院)では、冬に備える身体づくり・怪我予防・痛み発生後の早期ケアに力を入れています。

- 冬の動き始めや雪道歩行で出る「足・ふくらはぎ・腰・膝」の張り・痛みを評価。

- 歩行バランス・体幹・足首機能をチェックし、冬道に負けない身体構造に整えます。

- 雪かき・除雪による作業後のケア(筋肉調整・ストレッチ指導)を実施。

- 「動き始め」「立ち上がり」「歩き出し」での痛み」「雪道歩行での不安」「作業後の疲れ・痛み」など、千歳市ならではの冬の症例に特化しています。

地域密着の整骨院として「千歳市で冬に安心して身体を任せられる整骨院」を目指していますので、少しでも「この冬、大丈夫かな?」と感じた方は、早めにご相談ください。

###⑤ 今からできる準備チェックリスト

- 靴:滑り止め付き、ゴム底・耐寒仕様か確認。

- 衣類・防寒:関節(手首・足首・首)の冷え対策は最優先。冷えると筋肉・関節の動きが悪くなります。 あい整骨院 – Just another WordPress site

- 自宅でのストレッチ・筋トレ習慣:週2〜3回、短時間でもOK。

- 雪かき・屋外作業前の動的ストレッチ+休憩ルール設定。

- 雪道・凍結路面を歩くときは「小さな歩幅・足の裏全体を接地・ゆっくり歩く」この3つを意識。 函館市公式ウェブサイト

- 「痛みが出たら無理しない」「違和感を感じたら早めにケア」の心構え。

###⑥ まとめ

雪と寒さが本格化する千歳市の冬を、安全・快適に過ごすためには、今からの準備が大きな差となります。冷え・凍結・重い作業・長時間歩行…と、冬には身体への負荷が自然と増えます。

しかし、適切な準備と日々のケアを取り入れれば、冬だからこそ動きやすい・快適な身体を維持できます。

「整骨院って痛くなってから行くところ」というイメージがありますが、当院では「冬に備えて健康な身体をキープする」「痛くなる前に相談する」という予防的なご利用も大歓迎です。

千歳市の皆様、この冬も一緒に元気に歩き・立ち・活動できる身体を作りましょう。体のこと、歩き方・作業のこと、どんな疑問もお気軽にご相談ください。

▶ 参考リンク:

- 雪道で転ばないコツ: https://www.city.sapporo.jp/shobo/kyukyu/kyukyujikoyobou/documents/01yukimititenntou.pdf 札幌市

- 冬のケガ・冷え対策: https://ai-seikotsuin.jp/blog/1330/ あい整骨院 – Just another WordPress site

- 雪かき前の準備ストレッチ: https://www.enemall.hepco.co.jp/u.contents/page/2027.html エネモール

動き始めに踵が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

動き始めでかかとが痛い方へ|千歳市の青葉鍼灸整骨院からお伝えしたいこと

朝起きて一歩踏み出した瞬間や、椅子から立ち上がって歩き始めたときに「かかとがズキッと痛む」という経験はありませんか?

この“動き始めのかかとの痛み”は、年代を問わず多くの方に起こりやすく、特に日々の生活の中で負担が蓄積しやすい部位でもあります。

千歳市の青葉鍼灸整骨院にも、日常生活の中で何となく我慢し続けていた痛みが悪化し、歩くたびにつらさを感じて来院される方が少なくありません。

この記事では、なぜ動き始めにかかとが痛くなるのか、どんな方に多いのか、そして対処のポイントについて、最新の統計データを交えながら分かりやすくお伝えします。

■ なぜ“動き始め”にかかとが痛いのか?

動作を開始した瞬間に痛むかかとの痛みで、特に多いのが 足底の組織が硬くなったり炎症を起こしたりするケース です。代表的なものは「足底腱膜炎(足底筋膜炎)」です。

足底の腱膜は、寝ている間や長時間の座位で縮まりやすく、その状態で急に体重が乗ると組織が引き伸ばされ、痛みが出やすくなります。

特に、

- 長時間の立ち仕事

- 運動後の疲労

- 柔軟性不足

- 足裏アーチの低下

- 体重増加

- 硬い靴・すり減った靴の使用

などが重なると、さらに痛みが出やすくなる傾向があります。

■ かかとの痛みは“珍しくない”症状です(統計データより)

動き始めで痛むかかとの痛みは、「自分だけかもしれない」「年齢のせい」と思われがちですが、実際には多くの方が経験するありふれた症状です。以下は、その実態を示す参考データです。

① 一般成人(50歳以上)の踵下部痛の有病率:9.6%

中高年の方を対象にした研究では、 50歳以上の約10人に1人が踵下部痛(Plantar Heel Pain)を抱えている という結果が出ています。

痛みにより日常生活に支障が出ているという方も約8%にのぼり、決して軽視できない問題であることが分かります。

▶ 引用元:

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-019-2718-6

② 生涯発症率は最大10%

足底腱膜炎(かかとの痛みの代表的な原因)の生涯発症率は 最大10% と報告されています。

つまり、生きているうちに 10人に1人は経験する可能性がある一般的な症状 だと言えます。

▶ 引用元:

https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0115/p86.html

③ アメリカでは年間200万人以上が踵下部痛で受診

米国のデータでは、踵下部痛を理由に 年間200万人以上が医療機関を受診 しています。

これは、かかとの痛みが「我慢せずに相談すべき症状」であることを示す重要な数字です。

▶ 引用元:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499868/

■ 放置するとどうなる?

動き始めの痛みは、「少し歩くと楽になるから大丈夫」と軽視されがちです。

しかし、痛みは身体からの負担のサインであり、放置すると下記のような悪循環に入ることがあります。

- 歩き方が崩れる

- ふくらはぎ〜太ももの張りが強まる

- 膝・腰にも負担が波及

- かかと内部の炎症が慢性化

特に日常生活が忙しい方ほど、知らないうちに悪化してしまうケースが多いです。

■ 当院(青葉鍼灸整骨院)での考え方とアプローチ

かかとの痛みの改善では、単に足裏だけを見るのでは不十分です。

青葉鍼灸整骨院では “全身の使い方” に着目し、

- 足裏〜ふくらはぎの柔軟性評価

- 骨盤・股関節の動きのチェック

- 歩行時の衝撃吸収のクセの評価

- 筋緊張のバランス調整

- 生活動作(立ち方・歩き方)の改善指導

などを行い、再発しにくい状態を目指します。

「動き始めだけ痛い」は、実は改善までに時間がかかることもありますが、適切なケアを行えばしっかり回復していく症状です。

■ ご自宅でできるセルフケア

● ふくらはぎのストレッチ

壁に手をつき、痛い側の足を後ろに下げて軽く伸ばします。

朝の動き始め前に行うと痛みが出にくくなります。

● 足底の軽いマッサージ

ペットボトルやゴルフボールを転がす方法も有効です。

● 靴の見直し

すり減った靴は痛みを助長します。クッション性のある靴に替えるだけで改善する例も多くあります。

■ まとめ|“動き始めのかかと痛”は早めの対処がカギ

動き始めに感じるかかとの痛みは、多くの方が経験する代表的な症状であり、気づかないうちに悪化しやすい特徴があります。

統計の通り、国内外を問わず非常に相談の多い症状で、決して珍しいものではありません。

千歳市で同じお悩みを抱えている方は、無理せず一度ご相談ください。

早期にケアを始めれば、再発しにくい歩きやすい身体を取り戻すことができます。

整骨院と鍼灸院 千歳青葉鍼灸整骨院

整骨院と鍼灸院の違いとは?

~千歳市の青葉鍼灸整骨院がわかりやすく解説~

こんにちは。千歳市の青葉鍼灸整骨院です。

街を歩いていると、「整骨院」「鍼灸院」「整体院」など、似たような名前の施設を目にすることが多いと思います。

どこも「体を整える場所」というイメージがありますが、実際には目的や施術内容、保険の取り扱いなどに違いがあります。

今回は、特に混同されやすい**「整骨院」と「鍼灸院」**について、一般の方にも分かりやすくご説明します。

◆ 整骨院とは?

整骨院(接骨院とも呼ばれます)は、国家資格「柔道整復師」が施術を行う施設です。

柔道整復師は、解剖学や生理学などを3年以上学び、国家試験に合格して初めて資格を取得します。

つまり、整骨院では国家資格者による医療的な施術を受けられるのが特徴です。

整骨院で対応するのは主に、

- ぎっくり腰や寝違えなどの急な痛み

- スポーツによるケガ(捻挫・打撲・肉離れ)

- 交通事故後のむち打ち症

など、外傷性の痛みや不調です。

症状によっては健康保険の適用も可能で、特に原因が明確なケガに対しては保険で施術を受けられる場合があります。

また、近年では「姿勢の歪み」「骨盤のズレ」「慢性的な肩こり・腰痛」などにも対応しており、

手技療法やストレッチ、電気治療、矯正などを組み合わせて、痛みの根本改善と再発予防を目指す整骨院が増えています。

当院・青葉鍼灸整骨院でも、スポーツ外傷から日常生活の痛みまで幅広く対応し、

「地域の皆さまの健康を支える存在」でありたいと考えています。

◆ 鍼灸院とは?

鍼灸院は、**「はり師」「きゅう師」**という国家資格を持つ施術者が行う治療院です。

細い鍼(はり)を体のツボに刺したり、温かいお灸を使ったりして、体の内側から調子を整えるのが特徴です。

鍼灸は、東洋医学の考え方をもとにした施術で、体の「気・血(けつ)・水(すい)」の流れを整え、自然治癒力を高めることを目的としています。

たとえば、

- 慢性的な肩こりや腰痛

- 冷えやむくみ

- 自律神経の乱れ

- 不眠・頭痛・ストレス

などに対して行われることが多く、体質改善や全身のバランスを整える効果が期待されます。

鍼灸院では、電気やマッサージ器を使うことは少なく、主に鍼とお灸による繊細な刺激で体を整えるのが特徴です。

健康保険は基本的に自由診療(自費)ですが、医師の同意書があれば一部の症状で保険適用される場合もあります。

◆ 整骨院と鍼灸院の違いをまとめると

整骨院と鍼灸院の違いを、表にして簡単にまとめてみましょう。

| 比較項目 | 整骨院(接骨院) | 鍼灸院(しんきゅういん) |

|---|---|---|

| 資格 | 柔道整復師(国家資格) | はり師・きゅう師(国家資格) |

| 主な施術内容 | 手技療法・電気療法・骨格矯正など | 鍼(はり)・お灸による施術 |

| 目的 | ケガや痛みの改善、再発予防 | 体調の調整、自然治癒力の向上 |

| 保険適用 | 条件により保険適用可 | 一部の症状で医師同意により可 |

| 対象症状 | 捻挫・打撲・ぎっくり腰・交通事故 | 肩こり・冷え・不眠・体調不良 |

| アプローチ | 西洋医学的 | 東洋医学的 |

整骨院は「ケガや痛みの改善」が目的であり、

鍼灸院は「体質や自律神経のバランスを整えること」が目的。

どちらも国家資格を持つ専門家による施術ですが、アプローチの方向性が異なります。

◆ どちらに行けばいいの?

「自分の症状には整骨院と鍼灸院、どちらが合っているの?」と迷う方も多いでしょう。

簡単な目安としては、次のように考えてみてください。

- ケガや急な痛みがある場合 → 整骨院

例:ぎっくり腰、寝違え、捻挫、スポーツ外傷、交通事故後の不調 - 慢性的な疲れや体調不良が続く場合 → 鍼灸院

例:肩こり、冷え性、不眠、ストレス、自律神経の乱れ

整骨院では、筋肉・関節の動きを整えることで痛みを軽減し、再発を防ぎます。

一方、鍼灸院では体の内側から整えることで、体質改善や全身のバランスを整えます。

どちらが優れているということではなく、体の状態や目的に合わせて使い分けることが大切です。

◆ 整骨院と鍼灸の併用もおすすめ

最近では、整骨院と鍼灸院の両方の施術を受けられる施設も増えています。

たとえば、整骨院で筋肉の緊張や関節の動きを整え、鍼灸で自律神経を整えることで、

「外から」と「内から」の両面からアプローチすることができます。

特に、長年続く肩こりや腰痛、ストレス性の不調などには、こうした複合的なケアが効果的です。

青葉鍼灸整骨院でも、患者様一人ひとりの症状に合わせて最適な施術プランをご提案しています。

「痛みを取る」「再発を防ぐ」「健康を維持する」ために、日常生活のアドバイスやストレッチ指導も行っています。

◆ 千歳市で整骨院をお探しの方へ

千歳市には多くの整骨院・鍼灸院がありますが、施術の考え方や得意分野はそれぞれ異なります。

痛みの原因や生活スタイルは人によって違うため、

「自分の症状をしっかり聞いてくれる」「体の状態を丁寧に説明してくれる」院を選ぶことが大切です。

当院では、痛みを根本から改善し、再発しにくい体づくりを目指しています。

ケガの早期回復から、慢性的な不調のケア、姿勢の改善まで、幅広くサポートいたします。

千歳市で「どこに行けばいいか迷っている」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

◆ まとめ

整骨院と鍼灸院はどちらも国家資格を持つ専門家による施術施設ですが、目的が異なります。

- 整骨院:痛みやケガを改善し、再発を防ぐ

- 鍼灸院:体質を整え、自然治癒力を高める

どちらも体を健康に導くための大切な役割を持っています。

自分の体の状態に合わせて、最適な施術を受けることが、健康への近道です。

青葉鍼灸整骨院は、地域の皆さまの“痛みのない生活”を全力でサポートいたします。

【参考リンク】

ふくらはぎの張り 千歳青葉鍼灸整骨院

起床時にふくらはぎが張る・つる方へ 〜朝の違和感は体からのサインかも〜

朝起きた瞬間、ふくらはぎが「張っている」「つる」「重だるい」と感じたことはありませんか?

寝ている間や起き上がる直前に脚が“ビクッ”とつる、いわゆる「こむら返り」に悩む方も多いのではないでしょうか。

ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)は、歩く・立つ・階段を上がるといった日常動作を支える重要な部分です。

しかし、睡眠中は動きが少なく、血流も低下しやすいため、疲労や冷え、体内のバランスが崩れていると、朝に“張り”や“つり”として現れます。

今回は、起床時のふくらはぎの違和感が起こる理由と、放っておくとどうなるのか、そして青葉鍼灸整骨院での対処法についてお伝えします。

■なぜ起床時にふくらはぎが張る・つるのか?

① 日中の筋肉疲労が残っている

立ち仕事や長時間の歩行、デスクワークでの同じ姿勢など、日中にふくらはぎを酷使すると、筋肉は緊張したままになります。

睡眠中にしっかり回復できないと、翌朝「張っている」「重い」と感じやすくなります。

また、筋肉が硬くなった状態で寝返りや伸びをすると、筋肉が急に引き伸ばされ、こむら返りを起こすことがあります。

② 血流・代謝の低下

寝ている間は、心臓より下にある脚の血流が滞りやすくなります。

さらに、冷え性の方や冬場などは筋肉が冷えて硬くなり、起床時に「張って動かしにくい」状態に。

ふくらはぎは“第二の心臓”と呼ばれるほど血流に関係するため、循環が悪くなると張りやすくなるのです。

③ ミネラルや水分の不足

筋肉の働きには、カルシウム・マグネシウム・カリウムなどのミネラルが欠かせません。

汗や尿でミネラルが失われ、水分が不足していると、筋肉や神経が興奮しやすくなり、夜間や起床時に脚がつる原因となります。

特に夏場や運動後、就寝前の水分摂取が少ない方は注意が必要です。

④ 加齢・筋肉量の低下

年齢とともに筋肉量や柔軟性が低下すると、筋肉が硬くなりやすく、血流も悪くなります。

ある研究では、50歳以上の約6割が「就寝中または起床時に脚がつった経験がある」と報告されています(参考リンク参照)。

つまり、ふくらはぎのつり・張りは、加齢に伴う体の変化の一部として現れやすいのです。

■放っておくとどうなる?

「朝だけだから大丈夫」と放っておくと、少しずつ慢性化しやすくなります。

- 朝だけでなく、日中や夜間にも脚が張るようになる

- ふくらはぎが常に重だるく、疲れが抜けにくい

- 脚が冷えやすくなり、むくみやすい

- つりやすい脚のまま運動すると、肉離れなどを起こすリスクも

また、ふくらはぎの張りをかばうように歩くことで、膝や腰に負担がかかり、全身のバランスにも影響します。

「朝の張り」は、体が出している早めのサインとして捉えることが大切です。

■青葉鍼灸整骨院でのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、起床時のふくらはぎの張りやつりに対して、原因を見極めた上で、次のような施術を行っています。

① カウンセリング・動作チェック

ふくらはぎが張るタイミング、就寝時の姿勢、日中の活動量、冷えやむくみの有無などを丁寧に伺い、筋肉や関節、血流の状態を確認します。

② 筋肉・関節への施術

- 手技療法:固まったふくらはぎの筋肉を丁寧にほぐし、血流を促進。

- 足首調整・ストレッチ:足首や膝、股関節の可動性を整えることで、再発を防ぎます。

③ 体質・生活習慣の改善アドバイス

日常でできるセルフケアもお伝えしています。

- 就寝前・起床時にふくらはぎを軽く伸ばす

- 寝る前にコップ1杯の水を飲む

- 寝具で脚を冷やさないようにする

- ふくらはぎをさすって温める

- 長時間同じ姿勢を避ける

これらの習慣を取り入れるだけでも、朝の「張り」や「つり」はかなり軽減されます。

■このような方はご相談ください

- 朝、脚を伸ばすとよくつる

- 起き上がるとふくらはぎがパンパンに張っている

- 最近、夜中に脚がつって目が覚める

- むくみ・冷え・だるさが取れない

- 以前より脚が重く感じる

これらの症状が続く場合、筋肉の柔軟性や血流、姿勢のバランスが乱れている可能性があります。

放置せず、早めのケアで「つりにくい・張りにくい脚」を取り戻しましょう。

■まとめ

起床時のふくらはぎの張りやつりは、筋肉疲労・血流低下・ミネラル不足など、日々の生活の中で起こる体のサインです。

そのままにしておくと、慢性的な脚のだるさや冷え、むくみにつながることもあります。

青葉鍼灸整骨院では、症状の根本から整える施術と、日常でのケア方法を合わせてご提案しています。

「朝起きたときに脚が重い・つる」と感じている方は、早めにご相談ください。

朝からスッと立てる、軽やかな脚を取り戻しましょう。

■参考リンク

- 夜間・起床時のふくらはぎのこむら返りに関する報告

→ Southern Medical Journal(2022) - 健康な成人の約60%が脚のつりを経験(米国国立衛生研究所)

→ NIH / NCBI - 日本人50歳以上のこむら返り発生率は約6割との調査報告

→ J-STAGE:日本静脈学会誌

整骨院とサロンの違い 千歳青葉鍼灸整骨院

整骨院とリラクゼーションはどう違うの?

~千歳市の青葉鍼灸整骨院がわかりやすく解説します~

こんにちは。千歳市の青葉鍼灸整骨院です。

最近、「整骨院とリラクゼーションって何が違うの?」「どちらに行けばいいの?」という質問をよくいただきます。

街を歩くと、「整骨院」や「接骨院」のほかに、「もみほぐし」「りらくる」などの看板をよく見かけますよね。

どちらも“体の痛みや疲れを取る”イメージがあるため、混同されがちですが、実は目的も施術内容も大きく異なります。

今回はその違いを、一般の方にも分かりやすくお伝えします。

◆ 整骨院とは?

整骨院(接骨院)は、**国家資格である「柔道整復師」**がいる治療施設です。

柔道整復師は、厚生労働省が認める国家資格で、3年以上専門学校などで学び、国家試験に合格して初めて名乗ることができます。

整骨院では主に、

- 捻挫(ねんざ)

- 打撲(だぼく)

- 挫傷(筋肉の損傷)

- 骨折・脱臼の応急処置

など、ケガや原因のある痛みに対して施術を行います。

保険が適用されるのも、こうした「外傷性のケガ」の場合に限られています。

例えば、

「部活で足をひねった」

「重い荷物を持って腰を痛めた」

「交通事故で首が痛い」

といったケースです。

当院でも、スポーツ外傷や交通事故のむち打ち、日常生活の動作による関節や筋肉の痛みなどを多く診ています。

痛みの原因を確認し、患部の炎症を抑え、正しい体の動きができるようにサポートするのが整骨院の役割です。

◆ 一方、リラクゼーション(例:りらくる)とは?

リラクゼーションサロンや「りらくる」のようなもみほぐし店は、疲れを癒すためのリフレッシュ目的の施設です。

スタッフは国家資格を持っていなくても働けます。

施術の目的は、医学的な治療ではなく、気持ちよく体をほぐし、リラックスすることです。

たとえば、

- デスクワークで肩がこる

- 立ち仕事で足が重い

- ストレスが溜まってリラックスしたい

といった方に人気があります。

全身のもみほぐし、足つぼ、アロマオイルトリートメントなど、リラクゼーションメニューは「癒し」を目的とした内容です。

「気持ちよかった」「眠ってしまった」という声が多いのが特徴ですね。

◆ 一番の違いは「目的」と「根拠」

整骨院とリラクゼーションの違いを整理すると、次のようになります。

| 比較項目 | 整骨院 | リラクゼーションサロン(例:りらくる) |

|---|---|---|

| 資格 | 国家資格(柔道整復師) | 無資格でも可 |

| 目的 | ケガや痛みの改善・治療 | 疲労回復・癒し・リラックス |

| 保険 | 条件により健康保険適用 | 自費のみ |

| 施術内容 | 骨格・関節・筋肉を整える施術 | もみほぐし・リフレクソロジーなど |

| 対象 | 外傷・慢性痛・体のゆがみなど | コリ・ストレス・癒し目的 |

| 目的のゴール | 痛みを改善し再発を防ぐ | 心身のリフレッシュ |

つまり、

「痛みを根本から治したい」なら整骨院、

「疲れを癒したい」「リラックスしたい」ならリラクゼーションサロンが向いている、ということです。

◆ どちらに行けばいい?判断の目安

「肩こりがつらいけど、どっちに行けばいいか分からない」

そんなときは、次のように考えるとわかりやすいです。

- 原因がはっきりしている痛み(ケガ・急な痛み)→ 整骨院へ

→ 例:転んで手をついた/ぎっくり腰になった/走って足をひねった - 慢性的な疲れ・リラックス目的 → リラクゼーションへ

→ 例:長時間のデスクワークで肩が張る/睡眠不足で体がだるい

ただし、「肩こりや腰痛」が続く場合は、その背景に姿勢の歪みや筋肉のバランスの崩れがあることも多いため、整骨院で根本的な原因を見てもらうのもおすすめです。

◆ 千歳市でも増えている「リラクゼーション」と「整骨院」

千歳市内でも、整骨院は20件以上、リラクゼーションサロンも数多くあります。

(参考:みんなの治療院ナビ 千歳市一覧、りらくる公式サイト)

どちらも身近な存在ですが、目的が違うことを知っておくと、自分に合った場所を選びやすくなります。

また、整骨院の多くは国家資格者が施術を行うため、ケガや痛みがある場合に安心して通うことができます。

◆ 青葉鍼灸整骨院では「治療」と「ケア」を両立

青葉鍼灸整骨院では、

- スポーツ外傷・捻挫・打撲などのケガの治療

- 交通事故後のむち打ちや首・腰の痛み

- 姿勢の歪み・慢性腰痛の改善

など、「痛みを取り除く施術」を中心に行っています。

さらに、痛みが取れた後も再発を防ぐための「メンテナンス施術」も行っています。

整骨院の治療と、リラクゼーション的な心地よさの“いいとこどり”を目指し、患者さまが笑顔で日常生活を送れるようサポートしています。

◆ 最後に

整骨院とリラクゼーションは、どちらも体に関わるサービスですが、目的も施術内容もまったく違います。

「痛みをしっかり治したい」「原因を知りたい」という方は、国家資格を持つ整骨院へ。

「癒されたい」「リラックスしたい」という方は、リラクゼーションサロンへ。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの根本改善を通して、「痛みの出ない体づくり」をお手伝いしています。

もし「どちらに行けばいいか迷っている」「慢性的なコリが続いている」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

身体を整えることは、心のリラックスにもつながります。

皆さまの健康な毎日を、これからも青葉鍼灸整骨院がサポートいたします。

【参考リンク】

ゴルフで腰が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

ゴルフでだんだん腰が痛くなる方へ〜腰の張り・重だるさの原因と対策〜

ゴルフは年齢を問わず楽しめる人気のスポーツですが、「プレーの後半になると腰が張ってくる」「ラウンド後に腰が重だるい」「翌日に腰が固くなる」といった悩みを抱える方も少なくありません。

とくにスイング動作は腰への負担が大きく、回旋(ひねり)・伸展(反り)・前傾などが繰り返されることで、腰部の筋肉や関節に少しずつ疲労が蓄積していきます。今回は、ゴルフによる腰の張りや痛みが起こる原因、放置した場合のリスク、そして青葉鍼灸整骨院での対応についてお話しします。

■「腰が張る」とはどういう状態?

「腰が張る」とは、腰まわりの筋肉が緊張し、血流が滞っている状態を指します。初めは「少し違和感がある」程度でも、ラウンドを重ねるうちに次のような症状が出てくることがあります。

- スイング後半で腰が回らなくなる

- 立ち上がりや歩き出しが重い

- 翌日に腰のこわばりが残る

- 腰を反らす・ひねると痛みを感じる

この「だんだん張ってくる」感覚は、筋肉の疲労だけでなく、姿勢や体幹バランスの乱れ、骨盤・股関節の動きの悪さなどが複合的に関係しています。

■なぜゴルフで腰が痛くなるのか

腰痛が起こる大きな原因は、「スイングの繰り返し」「長時間の前傾姿勢」「体幹の筋力不足」です。

① スイングによる腰への負担

スイングでは体を強くひねり、インパクトの瞬間に大きな力が腰に集中します。プロ・アマ問わず、腰部へのストレスはかなり大きく、調査ではゴルフ愛好者の約9割が腰痛を感じた経験があると回答しています。

(参考:fnn.jp)

② 長時間の歩行や前傾姿勢

1ラウンドで7〜8kmを歩くこともあり、前傾姿勢でボールを拾う・アドレスを取るなど、腰に負担がかかる動作が続きます。体が冷えていたり、筋肉が硬い状態でプレーをすると、より腰が張りやすくなります。

③ 柔軟性・体幹バランスの低下

スイングで上半身ばかり使い、体幹や股関節の柔軟性が不足していると、腰が代わりに過剰に動いてしまい、張りや痛みの原因になります。特にお尻や太もも裏(ハムストリング)の硬さも腰の疲労を助長します。

(参考:ar-ex.jp)

■放置するとどうなる?

最初は軽い張り感でも、放っておくと次第に以下のような問題につながります。

- 腰部の筋肉が硬くなり、可動域が低下する

- 腰の動きをかばい、股関節や膝にも負担がかかる

- ラウンド翌日に「腰が痛くて動きにくい」状態が続く

- 突発的なぎっくり腰を起こしやすくなる

腰の張りは“疲労のサイン”であり、早めにケアを行うことで痛みの悪化を防ぐことができます。

■青葉鍼灸整骨院のアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、ゴルフで腰が張る・痛くなる方に対して、次のようなステップでサポートを行っています。

① カウンセリングと動作チェック

ゴルフ歴・練習頻度・スイング動作・痛みが出るタイミングを伺い、姿勢・柔軟性・体幹バランスを確認します。

② 筋肉・関節の状態確認

腰・骨盤・股関節の可動域、筋肉の硬さ、左右差をチェック。特にスイング中に動きが悪い部位を特定します。

③ 手技療法

- 手技:腰やお尻、股関節周囲の筋肉を緩め、血流を改善します。

- 整骨施術:骨盤・腰椎・股関節の動きを整え、体の連動性を高めます。

- 筋膜リリース:固くなった筋膜をほぐし、張りや重だるさを軽減します。

④ 体幹トレーニング・ストレッチ指導

腰の張りを防ぐには「体幹の安定」が不可欠です。ご自宅でもできる簡単な体幹トレーニングや、スイング前後に行うストレッチ(お尻・太もも・体幹まわり)を指導しています。

⑤ 経過チェック

数回の施術後、ラウンド中や翌日の腰の状態を確認しながら、再発しにくい身体づくりをサポートします。

■腰が張ってきたら早めの相談を

次のようなサインがある方は、我慢せず早めにご相談ください。

- ラウンド後半で腰が重くなる

- スイング中に腰が伸びない・回らない

- 翌朝、腰が固くて動きが鈍い

- ストレッチをしても張りが取れない

症状を放置せず、早期に手技・ストレッチで整えることで、ゴルフをより長く楽しめる体に変えていけます。

■おわりに

ゴルフによる腰の張りや痛みは、スイングや姿勢の癖、体幹の使い方などが関係しており、単なる“疲れ”ではありません。青葉鍼灸整骨院では、腰まわりの筋肉・関節・姿勢バランスをトータルで整えることで、再発しにくい身体づくりを目指しています。

「腰が張ってきたけど、まだ大丈夫」と思っている今こそ、体を見直すチャンスです。ゴルフを長く健康的に楽しむためにも、気になる違和感を感じたらお気軽にご相談ください。

■参考リンク

- ゴルフ愛好者の約9割が「腰に痛みを感じた経験あり」

→ fnn.jp - ゴルフにおける腰痛発生メカニズムと対策

→ ar-ex.jp - 日本人の腰痛統計(有訴者率・年代別傾向)

→ itamide-shinkyu-ogino.com

交通事故の股関節痛 千歳青葉鍼灸整骨院

はじめに

交通事故に遭われたあと、「むち打ち」「腰痛」「肩・首の痛み」などが良く話題になりますが、意外にも「股関節(もも/お尻/付け根あたり)の痛み」「脚を開きにくい」「あぐらがかけない」「車の乗り降りがつらい」といった症状を訴える方も少なくありません。

とくに衝突や追突、側面からの衝撃などで骨・軟部組織・関節に負荷がかかると、股関節周辺にダメージが残りやすく、動きが制限されることで日常生活にも支障が出ることがあります。

今回は、交通事故後の股関節の痛み・可動域制限(開きにくさ)が起こるメカニズム・放っておくと慢性化するリスク、そして青葉鍼灸整骨院としてご提案するアプローチをお伝えします。

なぜ交通事故で「股関節」が影響を受けるのか

まず、「なぜ股関節に痛み・動きの制限が起こるのか」を整理します。

- 交通事故による衝撃は、予想以上に身体の各部に負荷がかかります。特に脚・骨盤・股関節あたりは、車のダッシュボードや側面衝撃でぶつかったり、底面や床板に脚が押されることで損傷を受けたりすることがあります。 交通事故病院サーチ+2いしがみ整形外科クリニック+2

- 股関節は、太もも(大腿骨)と骨盤(寛骨)をつなぐ大きな関節で、歩く・立ち上がる・座る・脚を開く・あぐらをかくなど様々な動作に不可欠です。そのため、少しのズレ・筋肉の損傷・靭帯・軟骨の影響でも「動きにくさ」「痛み」が出やすい部位です。

- また、事故直後に症状が出ないことも珍しくありません。アドレナリン等で痛みに気づかなかったり、痛みが出るまで時間がかかったりするため、「脚が開きにくい」「股関節が動かしづらい」と感じたら、事故後すぐに専門家に相談することが重要です。 南九州市|アーク鍼灸整骨院+1

- さらに、股関節近くの筋肉・腱・靭帯・神経が損傷/拘縮を起こすと、可動域(脚を開く・引く・回す範囲)が制限され、動作に伴って痛み・違和感が残ることがあります。たとえば、あぐらをかこうとして「脚が外に開かない」「もも・お尻が突っ張る」という声も聞きます。 足立慶友整形外科+1

以上のように、交通事故の衝撃が直接または間接的に股関節周辺に影響をもたらし、結果として「脚を開きにくい」「股関節が痛む」という症状につながる可能性があるのです。

症状が残るとどうなるか/早期対応の重要性

脚を開きにくい・股関節が動かしづらいという状態を放っておくと、次のようなリスクがあります。

- 可動域制限が固定化:関節や筋肉・腱の硬さが進み、「開く・引く・回す」動作がさらに制限される。

- 筋力低下・アンバランス:動かしづらいためにその部位を使わなくなり、筋力が落ちることでさらに動きにくくなる。

- 二次的負担:股関節が十分に動かないと、その分腰・膝・足首など他の関節に負担がかかり、連鎖的に痛みが出る可能性があります。

- 慢性痛化・後遺症化:事故によるケガは、適切な治療・リハビリを行わないと痛み・機能制限が長引く傾向があります。たとえば、「慢性疼痛治療ガイドライン」には、事故・労災による痛みが長期化してしまう可能性が指摘されています。 厚生労働省+1

- 後遺障害の認定対象になるケースも:例として、事故で股関節脱臼を起こした場合、神経症状が残れば後遺障害等級(12級または14級)が認められる可能性があります。 交通事故病院サーチ

このように「脚を開きにくい」「股関節がしっかり動かない」というのは、単なる“違和感”のレベルにとどまらず、将来の歩行・日常動作・QOL(生活の質)に影響を及ぼす可能性があります。従って、事故後に股関節あたりに違和感・痛み・動きづらさを感じたら、できるだけ早く対処することが望まれます。

交通事故の現状に関する主な統計データ

事故をめぐる環境・統計を知ることは、ご自身の対応・治療選択を考える上での背景理解になります。以下に、参考となる3つの公的統計リンクを掲載します。

- 全国の交通事故統計情報のオープンデータ(警察庁)

→ 事故発生数・死傷者数・年次推移などが公開されています。 警察庁 - 「令和3年中の道路交通事故の状況」からの抜粋:令和3年中、発生件数30万5,196件、死者数2,636人、負傷者数36万2,131人。 内閣府ホームページ

- 「道路の交通に関する統計/交通事故死者数について」:令和6年(2024年)の全国死者数は2,663人で、前年から横ばいまたは微減。 ITARDA

上記のように、交通事故そのものがまだ日常的に起きており、「負傷・機能制限」「後遺症」のリスクも決して低いものではありません。股関節の痛み・可動域制限も、その中の一つの重要な症状として捉える必要があります。

青葉鍼灸整骨院のアプローチ:股関節の痛み・開きにくさに対して

千歳・北北海道エリアで事故後の股関節の痛み・可動域制限にお悩みの方に対し、青葉鍼灸整骨院では次のような流れ・対策をご案内しています。

1) 初期検査・問診

事故状況(追突・衝突・脚の圧迫など)/症状発生時期/動かしにくい方向(外に開く・内に閉じる・脚を振る)/日常で困っている動作(あぐら・車の乗降・階段・横方向の動き)などを丁寧に伺います。

レントゲン・MRI等の医療機関受診状況・診断有無も確認し、必要に応じて整形外科との連携も図ります。

2) 関節可動域評価・筋・靭帯・軟部組織チェック

股関節の開き具合(外転)・脚を引く・回す可動域を計測し、筋肉の緊張・腱の硬さ・靭帯の引きつり感・筋力低下などを確認します。

動作時の痛み・ズキッとする症状・動き出しの鈍さなども重要なサインです。

3) 整骨施術・徒手療法

- 股関節周囲のトリガーポイント/筋硬結/血流低下箇所に対し、筋・腱・靭帯・関節包へのアプローチを行います。

- 整骨・徒手療法:関節可動域改善を目的に、モビライゼーションやストレッチ、筋膜リリース的な操作を行い、脚を開く・引く動作を支えます。

- 筋力バランス療法:脚の外転・内転筋、臀部・大腿部筋群の筋力低下を補うため、段階的にトレーニング・体操指導を行います。

4) 可動域回復プログラム・日常動作指導

脚を開く・あぐらをかく・車の乗降・階段の昇降など、日常生活で負担を感じる動作にフォーカスし、可動域を少しずつ広げるための運動・ストレッチ・セルフケアを指導します。例えば、股関節を外に開く動作/内に閉じる動作のストレッチ、筋力維持のための臀部・大腿部エクササイズなど。

また、事故後の体の使い方が偏ると、体重移動・脚のバランスが崩れやすいため、「歩き方」「立ち姿勢」「座り方」などのアドバイスも行います。

5) 経過観察・機能改善の確認

一定期間ごとに可動域・痛みの変化をチェックし、「脚をどれくらい開けるようになったか/あぐらがかけるようになったか/痛みなく車に乗り降りできるか」など、日常動作の改善を一緒に確認していきます。経過によっては整形外科への紹介・専門検査を提案することもあります。

治療を受けるべきサイン・早めのご相談をおすすめする理由

股関節に関して、次のようなサインがある方は早めの相談をおすすめします。

- 「脚を開こうとしたとき、お尻・ももあたりに“突っ張り”“引きつり”を感じる」

- 「あぐらをかくと以前より脚が開かない/左右差がある」

- 「階段を下りるとき、脚を横に出すと“痛む”または“違和感”がある」

- 「車の乗り降りで片側の脚がスムーズに動かない/股関節が“ぎこちない”」

- 「事故後数週間経っても股関節まわりに痛み・動かしづらさが残っている」

これらがある場合、事故直後に“様子を見れば治るだろう”と放っておくと、先に述べたように筋拘縮・関節可動域制限・筋力低下・二次的な負担などのリスクが高まります。特に関節周囲の動きが停滞すると、回復が遅れたり、改善が難しくなったりするため、早期対応が鍵となります。

さらに、事故後の治療・リハビリを適切に受けているかどうかは、将来的な痛み・機能回復・後遺症の有無に大きく関わってきます。事故だから“仕方ない”とあきらめず、きちんと専門機関で評価・処置を受けることをぜひおすすめします。

おわりに

交通事故後に「股関節が痛む」「脚が開きにくい」「普段できていた動作(あぐら・乗車・車の降り方)が不自由になった」と感じたら、それは“ただの痛み”ではなく、身体が深くダメージを受けて“動かしづらさ”としてサインを出している可能性があります。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、交通事故後の股関節まわりの痛み・可動域制限・機能低下に対して、丁寧にカウンセリング・検査・整骨・運動療法を組み合わせた対応を行っています。事故の痛み・違和感を放置せず、今後の歩行・日常動作・QOLを守るためにも、ぜひ早めにご相談ください。

本稿でご紹介した統計データ(上記リンク)を背景に、「交通事故はまだ身近で起こっており、本人のケアが重要である」という視点をぜひ持っていただければ幸いです。股関節まわりの違和感・痛みが、あなたの暮らしを少しずつ制限してしまう前に、一緒に回復を目指していきましょう。

参考リンク

- 交通事故統計情報のオープンデータ(警察庁)→ https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html 警察庁

- 令和3年中の道路交通事故の状況→ https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html 内閣府ホームページ

- 令和6年(2024年)全国市区町村別交通事故死者数→ https://www.itarda.or.jp/contents/10875/info_W01.pdf ITARDA

整骨院とカイロの違い 千歳青葉鍼灸整骨院

整骨院とカイロプラクティックの違いとは?

~千歳市の青葉鍼灸整骨院がわかりやすく解説~

こんにちは。千歳市の青葉鍼灸整骨院です。

最近、「整骨院とカイロプラクティックって何が違うんですか?」というご質問をいただくことがあります。

どちらも「体の歪みを整える」「肩こりや腰痛に対応している」という共通点がありますが、実は目的も資格も、施術の考え方も大きく異なります。

今回は、一般の方にもわかりやすいように「整骨院」と「カイロプラクティック」の違いを詳しくご紹介します。

◆ 整骨院とは?

整骨院(または接骨院)は、**国家資格「柔道整復師」**が施術を行う医療系施設です。

柔道整復師は、3年以上専門の学校で学び、国家試験に合格しなければなれません。

厚生労働省に認められた医療従事者であり、骨・関節・筋肉などのケガや痛みに対して、医学的根拠に基づいた施術を行います。

整骨院では、主に次のような症状を取り扱います。

- スポーツや日常生活でのケガ(捻挫・打撲・挫傷)

- 急な腰痛(ぎっくり腰)や寝違え

- 骨折・脱臼の応急処置

- 交通事故によるむち打ち

これらのように、**原因が明確な「外傷性の痛み」**に対しては健康保険が適用されます。

また、慢性的な肩こり・腰痛などの症状に対しても、自費で根本的な改善を目的とした施術を行うことが可能です。

当院でも、痛みを一時的に和らげるだけでなく、再発を防ぐ身体づくりを重視しています。

◆ カイロプラクティックとは?

一方で「カイロプラクティック」は、アメリカ発祥の民間療法です。

日本語に訳すと「手技療法」という意味で、背骨や骨盤の歪みを整えることで、神経の働きを改善し、自然治癒力を高めようという考え方に基づいています。

ただし、日本では国家資格ではありません。

誰でも「カイロプラクター」と名乗ることができ、資格の基準も法律で定められていないのが現状です。

(海外では、大学で数年間学ぶ国家資格として認められている国もありますが、日本では民間資格扱いです。)

カイロプラクティックでは、

- 背骨や骨盤のズレを矯正する

- 自律神経のバランスを整える

- 姿勢の改善を目的とする

といったアプローチを中心に行います。

「ボキッ」と音を鳴らす矯正法を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、手技の強さや方法は施術者によって異なります。

◆ 整骨院とカイロプラクティックの違い

両者の特徴をわかりやすく整理してみましょう。

| 比較項目 | 整骨院(接骨院) | カイロプラクティック |

|---|---|---|

| 資格 | 国家資格(柔道整復師) | 民間資格(国家資格ではない) |

| 施術の目的 | ケガや痛みの改善、機能回復 | 骨格の歪みや神経バランスの調整 |

| 保険適用 | 一定条件で健康保険が使える | 自費のみ(保険適用なし) |

| 施術内容 | 骨・筋・関節への治療、電気・手技療法など | 背骨・骨盤矯正などの手技中心 |

| 安全性 | 国家資格者による医学的知識に基づく | 技術・知識に個人差が大きい |

| 主な目的 | 痛みを治す、機能を回復する | 自然治癒力を高め、姿勢を整える |

このように、整骨院は「治療」、カイロプラクティックは「矯正・調整」という位置づけの違いがあります。

◆ 「ボキボキ矯正」は安全なの?

カイロプラクティックと聞くと、「首や腰をボキボキ鳴らすイメージがあって怖い」と感じる方もいらっしゃいます。

実際、力加減や施術の方向を誤ると、関節や神経に負担をかけるリスクもあります。

整骨院で行う矯正(骨盤矯正や姿勢矯正)は、国家資格者が筋肉や関節の構造を理解したうえで、安全に行う施術です。

当院では、矯正ではなく、バランスを自分でコントロールできる身体づくりを目指しております。

そのため、お子さまから高齢の方まで安心して受けていただけます。

◆ どちらに行くべき?判断の目安

症状や目的によって、行く場所を選ぶと良いでしょう。

- 明確な痛み・ケガ・交通事故後の不調 → 整骨院へ

(例:ぎっくり腰、肩や膝の痛み、むち打ち、スポーツでのケガ) - 姿勢の歪み・疲労感・軽い不調 → カイロプラクティックも選択肢に

(例:猫背、なんとなく体が重い、姿勢を整えたい)

ただし、「痛みが強い」「原因がはっきりしない」ときは、まず整骨院で体の状態を確認することをおすすめします。

当院でも、痛みの根本に姿勢や骨格の歪みが関係している場合にも対応しています。

◆ 千歳市にもカイロプラクティック院はある?

千歳市内にも「カイロプラクティック」や「整体」を掲げる施設がいくつかあります。

一方で、国家資格を持つ整骨院(接骨院)は20件以上あり、交通事故・スポーツ外傷・日常のケガに対応している院も多くあります。

(参考:みんなの治療院ナビ 千歳市整骨院一覧)

どちらも体のケアを目的としていますが、医療的なサポートが必要な場合は整骨院が安心です。

◆ 青葉鍼灸整骨院の考え方

当院では、「痛みを取るだけで終わり」ではなく、

- 骨格や筋肉のバランスを整え、

- 姿勢を改善し、

- 痛みの出にくい身体をつくる

ことを大切にしています。

つまり、整骨院の“治療”と、カイロプラクティックの“矯正”の両方の良い部分を取り入れた施術を行っています。

国家資格者が体の構造を正しく評価し、安全かつ的確な方法でサポートしますので、安心してご相談ください。

◆ まとめ:目的に合わせて上手に使い分けましょう

整骨院とカイロプラクティックは、どちらも身体を整えるという点では共通していますが、

- 整骨院は「医療行為(治療)」

- カイロプラクティックは「民間療法(調整)」

という明確な違いがあります。

「痛みを治したい」「原因をしっかり知りたい」という方は整骨院へ。

「姿勢を整えたい」「リフレッシュしたい」という方はカイロプラクティックへ。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、身体の痛み・姿勢・バランスのすべてに対応できるよう、一人ひとりに合わせた施術を行っています。

「どちらに行けばいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

【参考リンク】

千歳市の整骨院の数 千歳青葉鍼灸整骨院

千歳市の整骨院事情を知ろう

皆さまこんにちは、青葉鍼灸整骨院です。今回は「千歳市に整骨院がどれくらいあるのか」というテーマを、地域にお住まいの方・通勤・通学で利用される方などにも分かりやすくお伝えしたいと思います。お身体に不調を感じたとき、整骨院を探す一つの参考にしていただければ幸いです。

整骨院とは?まずは基礎から

まず「整骨院(接骨院とも言います)」という言葉をご存じでしょうか。国家資格をもつ柔道整復師が、捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折の応急処置など、外からの衝撃や負傷による痛み・ケガに対して施術を行う施設です(ただし、慢性的なコリ・疲れのみを目的としたマッサージのようなものは保険適用外となる場合があります)。千歳市の青葉鍼灸整骨院 |+1

千歳市でも、ケガの処置・スポーツ外傷・日常生活での痛み・交通事故後のむち打ちなどを得意とする整骨院・接骨院が多くあります。例えば、当院のホームページでも「痛みをとる治療はもちろん、痛みの出ない身体作りを目指す」との表現があります。千歳市の青葉鍼灸整骨院 |

千歳市には“どれくらい”整骨院・接骨院がある?

では実際、千歳市には整骨院・接骨院がどれほどあるのでしょうか。調べてみると、「整骨院・接骨院・鍼灸・指圧・治療院」の総合的な施設として、約 27件前後 の掲載がありました。minnanochiryoin.jp+2エキテン byGMO+2

また、交通事故治療・むち打ち対応の整骨院に限定したリストでは、16件というデータもあります。交通事故病院サーチ

ただし、これらは「その施設が整骨院・接骨院として登録・掲載されている件数」であって、厳密に“整骨院”という名称だけに限定した全国統一データではありません。とはいえ、千歳市内で「整骨」「接骨」「鍼灸併設・整骨院」といった治療所が20件超あるというのは、地域住民にとって十分「通いやすい数」と言えそうです。

なぜ千歳市に整骨院が多く感じるのか?

では、なぜ千歳市に整骨院がこのくらいあるのか、その背景を少し考えてみましょう。

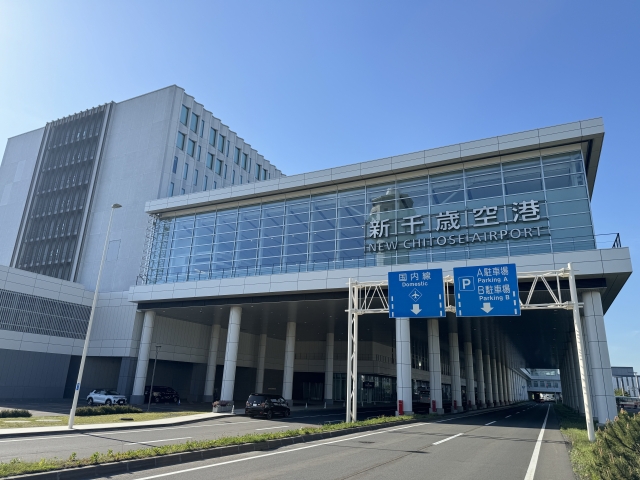

- 人口・生活圏の広がり

千歳市は、交通・物流の拠点である 新千歳空港 を擁し、札幌方面・苫小牧方面などへのアクセスも比較的良い地域です。ウィキペディア+1 そのため、居住者・通勤者・旅行者など多様な人が生活圏に入りやすいという特徴があります。

こうした地域では、日常生活での「肩・腰の痛み」「通勤・立ち仕事・スポーツ中のケガ」など、整骨院の需要も自然と出てきます。 - スポーツ・暮らしの中のケガ・外傷ニーズ

整骨院は「捻挫・打撲・ぎっくり腰・交通事故後のむち打ち」など、原因がはっきりしている痛みに対して適用されることが多く、また早期対応が望まれます。city.chitose.lg.jp+1 千歳市にも、スポーツをされる方・子育て世代・働き盛り世代などが多く、そうした生活背景が「整骨院の利用しやすさ」「需要のある場所」として整骨院立地に影響している可能性があります。 - 利便性・差別化の要素

整骨院や接骨院は、営業時間・専門分野(交通事故・姿勢矯正・産後ケアなど)・駐車場の有無・駅近かどうかなどで差別化されています。千歳市内の整骨院紹介サイトでも、駅から徒歩、駐車場あり、夜間受付ありなどのキーワードが見られます。腰痛・肩こりのお悩みは千歳駅近くの整骨院、千歳駅南接骨院へ – 整体・骨盤矯正+1 “通いやすさ”の観点で選ばれる院が複数あるため、相対的に数が増えているとも言えます。

当院(青葉鍼灸整骨院)から見える「整骨院の数」が意味すること

ここで当院からの視点として、千歳市内に整骨院が20件以上ある、ということが持つ意味を整理してみます。

- 選べるという安心感

「もし痛くなったら、近くに整骨院がある」という安心感は、利用者様にとって大きなメリットです。千歳市で整骨院の数が一定あるというだけで、『自宅・職場・学校が近く』『営業時間が合うところ』『専門分野が合っているところ』などの選択の幅が広がります。 - 競争による質の担保

数があるということは、利用者様を意識したサービス(カウンセリング・明確な説明・予約制度・駐車場など)や、得意分野(交通事故・スポーツ外傷・姿勢矯正など)での特色が出やすくなります。実際、千歳市でも「交通事故治療に特化」などを掲げる院があります。水車通りはりきゅう整骨院 - 「当院を知ってもらう」機会の重要性

逆に言えば、多くの整骨院がある中で、「なぜ当院を選んでいただくか」を明確にすることも大切です。例えば、「国家資格保持」「痛みをとるだけでなく痛みの出ない身体作り」「地域の皆様との信頼関係」など、当院が大切にするポイントを発信していくことで選ばれる院としての存在感が高まります。

整骨院を選ぶ際のポイント:失敗しないために

多くの選択肢があるからこそ、「どこを選ぶか」で迷われる方も少なくありません。ここでは一般の方向けに、整骨院を選ぶ際のポイントを3つご紹介します。

- 受傷原因・症状を正しく伝えられるか

整骨院・接骨院で健康保険を使う条件として、「外からの衝撃・ケガ(捻挫・打撲・挫傷等)」で原因が明らかな場合に限られる、という説明があります。city.chitose.lg.jp+1 「いつから痛いのか」「どのように痛めたのか」を問われたとき、しっかりと説明してくれる院は信頼できるサインです。 - 通いやすさ・継続通院できる条件か

痛み・不調を改善するためには、1回だけではなく「数回通う」「様子をみる」ことが必要な場合があります。ですので、「駅近・駐車場あり」「土曜・祝日対応」「夜まで受付」など、自分の生活スタイルに合った院を選ぶことが重要です。千歳市でもそのような条件を掲げる院があります。腰痛・肩こりのお悩みは千歳駅近くの整骨院、千歳駅南接骨院へ – 整体・骨盤矯正+1 - 「改善するまで」ではなく「痛みの出ない身体づくり」まで視野に入れているか

痛みが出たときに通うのはもちろんですが、「痛みが出ないように身体を整える」「姿勢を改善してケガを起こしにくくする」という視点がある院は、長く通いたくなる信頼できる院です。当院でもこの視点を掲げています。千歳市の青葉鍼灸整骨院 |

最後に:千歳市の皆さまへ

千歳市には、整骨院・接骨院というカテゴリーで20件以上の施設が掲載されており、生活圏の中で「もしものとき」「ちょっと辛いとき」に頼れる選択肢が豊富にあります。だからこそ、大切なのは「自分に合った院を選ぶこと」です。

当院、青葉鍼灸整骨院も「千歳市北陽」という地域で、国家資格を保持した院長が施術を行っており、痛みをとるだけでない身体作りに力を入れています。千歳市の青葉鍼灸整骨院 |

もし「どこに行こうか迷っている」「ここで続けられるかな」と思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。通いやすさ・専門分野・雰囲気なども含めて院選びの参考にして頂ければと思います。

それでは、皆さまが毎日健やかに過ごせるよう、当院も引き続き地域に寄り添ってまいります。お気軽にお立ち寄りください。