しゃがめない人増加 千歳青葉鍼灸整骨院

若い世代で「しゃがめない人」が増えている理由とは?

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

~足首・膝・股関節の柔軟性低下に要注意~

最近、整骨院に来られる10~20代の若い患者さんの中に、「しゃがめない」「しゃがむと後ろに倒れそうになる」「しゃがむと膝が痛い」と訴える方が増えています。かつてはお年寄りの特徴とされていた”しゃがめない体”が、今では若年層でも見られるようになっているのです。

この記事では、なぜ若い人たちがしゃがめなくなっているのか、そして整骨院での改善のポイントについて詳しく解説します。

しゃがむ動作に必要な関節の条件とは?

しゃがむという動作は、足首・膝・股関節の3つの関節がスムーズに連動して行われます。どれか1つでも動きが制限されると、自然なしゃがみ姿勢が取れなくなります。

・足首(足関節):しゃがむ時には、すねが前に倒れる「背屈」動作が必要です。これが硬いと、かかとが浮いてしまいます。

・膝関節:深く曲げるには約130度以上の屈曲が必要です。太もも前面の大腿四頭筋や膝まわりの組織が硬いと動きが制限されます。

・股関節:しゃがむ時に体幹を支え、骨盤を適切に前傾させる役割があります。お尻や太もも裏が硬いと、骨盤が後傾してバランスを崩します。

つまり、「しゃがめない」=「足首・膝・股関節のどこかが動かない」というサインでもあるのです。

若い世代でしゃがめない人が増えている背景

①座りっぱなしの生活習慣

スマートフォンやパソコンの普及により、若い世代の多くが1日の大半を座って過ごしています。立つ・しゃがむといった下肢の動きを使う時間が減り、結果的に足首や股関節周囲の筋肉が固まってしまいます。

文部科学省の調査によると、近年の中高生の1日の平均座位時間は7~9時間にも及ぶとされており、(出典:文部科学省 全国体力・運動能力調査)活動量の減少が柔軟性低下の一因と考えられます。

②足首の硬さ(足関節背屈制限)

スポーツ庁の報告によると、10代後半~20代の約30%に足関節の可動域制限が見られるとの調査があります。(参照:スポーツ庁 体力・運動能力調査2023)

特に、日常で和式生活を送らなくなったことや、しゃがむ・正座する文化が減ったことも影響しています。

足首が硬いままだと、しゃがむ時に膝や腰に負担がかかり、膝痛や腰痛のリスクも高まります。

③股関節まわりの筋力・柔軟性の低下

日本臨床スポーツ医学会の研究では、若年層の股関節屈曲・外旋可動域が過去10年で平均10度低下していると報告されています。(参照:日本臨床スポーツ医学会誌)運動不足が原因で、骨盤が後傾しやすくなり、しゃがむときにバランスが崩れやすくなるのです。

しゃがめないことで起こる体への影響

しゃがむ動作は、単なる日常動作に見えて、下肢・体幹の協調運動の集大成です。その動きができなくなると、次のような不調を引き起こすことがあります。

・膝への負担増加:股関節や足首が動かない分、膝にねじれが集中します。

・腰痛のリスク:骨盤が後傾し、腰部の筋肉が過緊張しやすくなります。

・スポーツ障害:ジャンプや着地動作で衝撃吸収できず、足首・膝を痛めやすくなります。

・代謝低下・むくみ:下半身の筋肉が使われず、血流やリンパの流れが悪くなります。

「しゃがめない体」は、運動機能全体の衰えを示すサインとも言えます。

整骨院でのアプローチ方法

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、以下のようなステップで”しゃがめる体”を取り戻すサポートを行います。

①評価(どの関節が動いていないか)

しゃがみ姿勢をチェックし、足首・膝・股関節のどこに制限があるかを明確にします。

②手技による可動域改善

・足関節周囲(ヒラメ筋・腓腹筋)のリリース

・大腿前面(大腿直筋・外側広筋)の筋膜調整

・臀部・ハムストリングスのストレッチ

関節が動きやすい状態を作り、しゃがむための基礎を整えます。

③再教育(使える筋肉を呼び戻す)

足底・大腿・骨盤を連動させるエクササイズを行い、「しゃがむ感覚」を再学習します。特に足首背屈+股関節屈曲の協調がポイントです。

④日常動作のアドバイス

・長時間座りっぱなしを避ける

・階段を使う習慣をつける

・ストレッチを1日5分でも継続する

整骨院で整えた可動域を、生活の中で維持していくことが大切です。

まとめ:しゃがめないのは「若いから大丈夫」ではない

しゃがめない若者が増えている背景には、現代の生活習慣と運動量の低下があります。放っておくと、将来的に膝痛・腰痛・姿勢不良へとつながる可能性もあります。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みを取るだけでなく、「本来の体の動きを取り戻すこと」を目的にサポートしています。もし、「しゃがむと後ろに倒れそう」「かかとが浮く」と感じたら、それは体が発している早めのサインかもしれません。気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。

バスケで膝が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

バスケで踏み込み時に膝が内に入る方へ

~繰り返す膝の痛みを防ぐために~

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

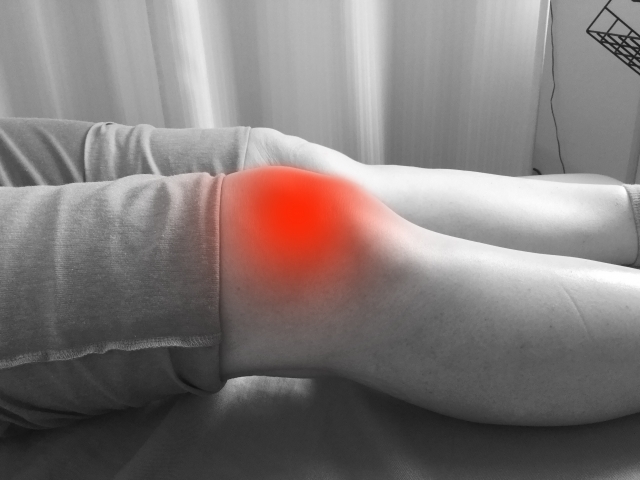

バスケットボールを頑張る中高生の中で、「踏み込みやジャンプの時に膝が痛い」という悩みはとても多く見られます。特に、”シュートの着地やディフェンスでの方向転換の瞬間に、膝が内側へ入ってしまう動き(ニーイン)”が繰り返されると、膝関節や靭帯への負担が大きくなり、慢性的な痛みにつながってしまいます。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、こうした「膝が内に入る動きのクセ」を根本から改善するサポートを行っています。今回は、バスケでの膝の痛みが起こる原因と、整骨院でできるアプローチ、そして再発を防ぐためのポイントを解説します。

バスケ選手の膝のケガは非常に多い!

バスケットボールは急停止・方向転換・ジャンプの多いスポーツ。膝への負担は非常に大きく、ケガの発生率も高いことで知られています。実際に、次のような統計があります。

・バスケットボール選手の約42%が膝の痛みを経験(参照:PubMed2021)

・女性アスリートは男性の約3~6倍、前十字靭帯(ACL)損傷を起こしやすい(参照:British Journal of Sports Medicine2018)

・成長期(10~15歳)の選手では、膝蓋腱炎(ジャンパー膝)の発生率が15~20%にのぼる(参照:PMC論文データベース)

このように、成長期の子どもたちや学生アスリートにとって、膝のトラブルは「よくあること」ではなく、「予防とケアが必須の課題」なのです。

膝が内に入る(ニーイン)とは?

「ニーイン(Knee in)」とは、ジャンプや踏み込み動作で膝が内側へ倒れこむ動きのことをいいます。見た目には少しのズレでも、膝の関節内では強い捻れ力が発生しています。

特に女子選手や、成長期で筋力がまだ十分でない子に多く見られます。この動きが繰り返されることで、以下のような障害を引き起こすことがあります。

・ジャンパー膝(膝蓋腱炎)

ジャンプ動作の繰り返しで、膝蓋骨の下の腱に炎症が起きる。

・オスグッド病

成長期に多く、脛骨の付着部に炎症と突出が起こる。

・内側側副靭帯損傷(MCL損傷)

踏み込みや接触プレーで膝が内側に捻れて痛む。

・ACL損傷(前十字靭帯損傷)

方向転換やジャンプの着地時に膝が内側へ入り、靭帯が損傷。

これらのケガは、「膝だけが悪い」わけではなく、股関節や足首の動き、体幹の安定性とも深く関係しています。

なぜ膝が内に入ってしまうのか?

①股関節まわりの筋力不足

お尻(中殿筋や大殿筋)が弱いと、片足で支える時に骨盤が安定せず、太ももが内に倒れやすくなります。結果として、膝が内側へ入ってしまいます。

②足首の動きの硬さ

足首(特に背屈)が硬いと、膝を真っすぐ曲げ伸ばしできず、代償的に膝が内に入ってしまう動きになります。

③体幹のバランスの弱さ

ジャンプや着地の時に体幹がぶれると、下半身がその影響を受けて安定しにくくなります。「上半身の安定=下半身のコントロール」に直結しています。

④成長期によるアンバランス

身長が急に伸び、筋肉の柔軟性やバランスが追い付いていない時期も、膝の動きが不安定になりやすいです。

整骨院での治療とサポート

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みを取るだけでなく、「なぜ膝が内に入るのか」という根本的な原因をみつけ、改善を目指します。

1.痛みの軽減と炎症ケア

・電気治療や超音波で炎症を抑える

・膝周囲の筋膜リリース・ストレッチで緊張を緩める

・テーピングで膝の位置を正しい方向にサポート

2.動作の改善トレーニング

・股関節外転筋(中殿筋)を鍛えるサイドレッグリフト

・ヒップヒンジ(お尻を使う動作)で正しいフォーム習得

・片足スクワットで膝が内に入らない動作練習

3.姿勢・骨盤のバランス調整

・骨盤の前後傾バランスを整え、膝にかかるストレスを軽減

・インソールや足首の動きをサポートする指導

4.再発予防プログラム

・競技中のフォーム指導(動画分析など)

・自宅でできるトレーニングの提案

・疲労をためないケア方法(ストレッチ・セルフマッサージ)

自分でできるセルフチェックと対策

・鏡の前で片足スクワットをしてみる

→膝が内に入る人は、股関節やお尻の筋力が足りていない可能性大。

・ストレッチを毎日コツコツ

大腿前面・内転筋・ふくらはぎを中心にほぐす

お尻やもも裏(ハムストリングス)も柔らかくなる

・お尻の筋トレを習慣に

横向きで足を上げる「サイドレッグリフト」

ヒップリフトでお尻と体幹を強化

これらを続けることで、「膝が内に入る癖」を徐々に改善できます。

まとめ~”痛みを我慢する子”を減らすために~

バスケットボールで膝を繰り返し痛める子の多くは、「フォームのクセ」や「筋力のアンバランス」が原因です。しかし、正しいトレーニングとケアで、その動きを改善することは十分可能です。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの治療だけでなく、体の使い方を変えてケガを防ぐサポートを行っています。膝の痛みを我慢しながらプレーを続ける前に、早めにご相談ください。

将来の為にも、「正しい動き」と「ケガをしにくい体づくり」を整骨院で一緒に取り戻していきましょう。

アキレス腱の痛み 千歳青葉鍼灸整骨院

ランナーに多い「アキレス腱の痛み」

~朝や走り始めの痛みを感じたら要注意~

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

ランニングを楽しむ人にとって、「アキレス腱の痛み」はとても身近なトラブルです。「朝起きて1歩目が痛い」「走り始めは違和感があるけど、しばらくすると楽になる」ーーそんな症状が出ていませんか?

それは、アキレス腱が疲労やストレスに悲鳴を上げているサインかもしれません。

今回は、ランナーに多いアキレス腱の痛みについて、朝や走り始めに出る理由、整骨院での対応、セルフケアの方法をわかりやすくお伝えします。

ランナーの約1割が経験する「アキレス腱の痛み」

アキレス腱障害(アキレス腱炎や腱症)は、ランナーの中でも特に発症しやすいケガです。統計的にもその多さがわかります。

・ランニング障害の中でアキレス腱障害は”約13%”を占めるという報告があります。(参照:PubMed)

・レクリエーショナルランナーのうち、”5.2%”が一定期間内に新たなアキレス腱障害を発症しています。(参照:Journal of Science and Medicine in Sport)

・ほかの報告では、ランニング障害全体の”8~15%”がアキレス腱に関係しているとされています。(参照:PMC論文データベース)

このように、ランナーにとってアキレス腱の痛みは「特別なトラブル」ではなく、むしろ「誰にでも起こりうる症状」です。

朝や走り始めに痛いのはなぜ?

アキレス腱の痛みは、走っている最中よりも「動きだし」に強く出ることが多いです。特に朝の1歩目や、ランニング開始直後の痛みには次のような理由があります。

①夜間の硬直と血流低下

寝ている間は血流が少なくなり、腱や筋肉が硬くなります。朝起きて動かすと、縮こまったアキレス腱が急に引き伸ばされ、痛みが出やすくなります。

②ウォームアップ不足

走り始めの体はまだ「準備ができていない」状態。筋肉や腱の温度が低く、伸縮性が落ちているため、最初の動きで小さな刺激が痛みに繋がります。

③微小損傷の蓄積

ランニングの繰り返し負荷で、腱繊維の中に小さな損傷が溜まります。それが修復しきれない状態で続けると、慢性的な炎症や変性が起こります。

④フォームやバランスの崩れ

片足の着地が強すぎたり、過回内(足首が内側に倒れる時)が強いと、アキレス腱の一部に負担が集中します。左右の筋バランスや足首の柔軟性も関係します。

整骨院でのアプローチ

アキレス腱の痛みを改善するには、「痛みを取る事」だけでなく、「再発を防ぐこと」も大切です。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、次のような段階的な治療を行います。

1.炎症期(痛みが強い時期)

・アイシングや超音波療法で炎症を抑える

・腱周囲の筋膜リリースや手技で緊張を緩める

・テーピングでアキレス腱の負担を軽減

→無理にストレッチや走行を再開せず、「腱を休ませる」ことが最優先です。

2.回復期(痛みが落ち着いてきた時期)

・ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)のストレッチ

・足関節や足底の柔軟性改善

・姿勢や骨盤のバランス調整

・軽い負荷のトレーニング(つま先立ちなど)

→徐々に腱を「使える状態」に戻していきます。

3.強化・再発予防期

・段差を使ったエキセントリック(伸張性)トレーニング

・股関節・体幹の安定性トレーニング

・ランニングフォームのチェック・改善

・練習量を段階的に戻す

→腱を「強く・しなやかに」育てることで、再発を防ぎます。

自宅でできるセルフケア

整骨院の治療と並行して、自宅でのケアも非常に重要です。

1.朝の軽いストレッチ

ベッドの上で足首を前後に動かしたり、壁に手をついてふくらはぎを伸ばすだけでもOK。

2.段差でのかかと上げ運動

段差に足先を乗せ、ゆっくり上げ下げを繰り返す。最初は両足で、慣れたら片足で行います。

3.冷却ケア

練習後や痛みが強い日は、アキレス腱を5~10分冷やすと炎症予防になります。

4.シューズと練習量の見直し

クッション性が弱い靴や、急激な距離・ペースアップも原因に。体に合わせたペースが大切です。

注意すべきサイン

以下のような症状がある場合は、腱断裂や重度の損傷の可能性があります。

・「バチン」と音がして急に歩けなくなった

・強い腫れや熱感がある

・数週間以上、痛みが続く

・階段やつま先立ちで強い痛みがある

このようなときは、整骨院とあわせて整形外科での画像検査(超音波・MRIなど)を受けることをおすすめします。

まとめ~痛みを見過ごさず、早めのケアを~

アキレス腱の痛みは、最初は「ちょっとした違和感」から始まります。しかし、そのまま続けてしまうと、腱に炎症や変性が進み、長期的なランニング制限につながることもあります。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの軽減だけでなく、再発予防までを見据えた治療が可能です。朝や走り始めに痛みを感じたら、無理をせず、早めにご相談ください。

「痛みを治す」だけでなく、「走れる体を取り戻す」ためのサポートを、千歳市の青葉鍼灸整骨院でしっかり受けていきましょう。もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。

年代別ぎっくり腰 千歳青葉鍼灸整骨院

「40代と70代のぎっくり腰」年齢で違う痛みの原因と回復の仕方

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

「ぎっくり腰になって動けなくなった,,,」

整骨院に来られる方の中でも、40代と70代ではぎっくり腰の起こり方や回復の仕方が大きく違います。同じ”急性腰痛”でも、年齢によって身体の状態が変化しているため、対処法も異なるのです。

腰痛は誰でも起こりうる身近な症状

まず、腰痛やぎっくり腰がどれほど多いかをご紹介します。

1.日本の研究では、”生涯で腰痛を経験する人は83.4%”にのぼります。(参照:PMC)

2.慢性腰痛(3か月以上続く痛み)の割合は、50歳以上で特に高い傾向があると報告されています。(参照:PMC)

3.世界的には、腰痛の有病率は加齢とともに上昇し、80代でピークを迎えるとされています。(参照:PMC)

つまり、腰痛は年齢に関係なく誰にでも起こりますが、歳を重ねるほど治りにくくなるのが特徴です。

40代のぎっくり腰:働き盛りの「使い過ぎタイプ」

40代のぎっくり腰は、日常生活や仕事の負担が積み重なって起こるケースが多いです。

・長時間のデスクワークによる姿勢の崩れ

・体幹筋の衰え(特に腹横筋・多裂筋)

・運動不足や柔軟性の低下

・重いものを持つ、ひねるなどの瞬間的な負荷

この年代では、椎間板の水分が減り始める時期でもあります。少しの無理が積み重なり、ある日「ピキッ」と腰を痛めてしまうのです。

・「朝、顔を洗おうとした瞬間に痛みが走った」など急激な発症

・立ち上がりや前かがみ動作で激痛

・数日で落ち着くが、再発しやすい傾向

急性期は無理に動かさず、軽い手技で炎症を抑えることが基本。痛みが落ち着いてきたら、

・体幹トレーニング

・股関節・ハムストリングスのストレッチ

・正しい姿勢の指導などを段階的に行い、再発予防を目指します。

70代のぎっくり腰:筋力・骨の変化が関係する「構造的タイプ」

70代になると、ぎっくり腰の背景は40代とは違います。原因の多くは、加齢による組織の変性や筋力低下、骨の脆弱性です。

・椎間板や靭帯の弾力低下

・骨粗しょう症による骨の変形や圧迫骨折

・筋肉量の減少(サルコペニア)

・体幹の安定性低下

ちょっとした動作ーーたとえば「布団から起き上がる」「靴下を履く」など、軽い負荷でも発症します。

・動くたびに腰に鋭い痛みが走る

・改善までに時間がかかる

・痛みが取れても動作がぎこちない

・場合によっては圧迫骨折や脊柱管狭窄を伴うことも

初期は安静と痛みの管理を中心にします。骨や関節に負担をかけないように注意し、徐々に

・椅子に座ったままできる軽い運動

・立ち上がりや歩行訓練

・姿勢・転倒予防の指導

を行っていきます。

無理なマッサージやストレッチは逆効果になることもあるため、安全第一の施術が重要です。

年齢で違う「回復スピード」と「注意点」

主な原因

40代:過労・姿勢不良・筋力低下

70代:椎間板変性・骨粗しょう症・筋委縮

発症のきっかけ

40代:重いものを持つ・急な動き

70代:軽い動作・立ちあがりなど

回復スピード

40代:数日~2週間で改善することが多い

70代:数週間~数か月かかることも

再発リスク

40代:中程度(生活習慣次第)

70代:高め(構造的要因が残る)

整骨院での目的

40代:再発予防・体幹強化

70代:機能維持・転倒予防・安全性確保

整骨院でのサポートとセルフケア

ぎっくり腰は痛みを取るだけでなく、「再発させない体づくり」が大切です。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、年齢に合わせて以下のサポートを行います。

・腰・骨盤・股関節のバランス調整

・体幹・インナーマッスル強化

・仕事姿勢や動作指導

・ストレッチや運動習慣の提案

・優しい関節調整・筋膜リリース

・無理のないリハビリ体操

・転倒予防・生活動作訓練

・骨粗しょう症対策・栄養アドバイス

そして、どちらの年代でも共通していえるのは、「痛みが引いた後が本当のスタート」だということ。再発予防のために、整骨院での定期的なメンテナンスや、日常での正しい動作を身につけることが非常に大切です。

まとめ:年齢に合ったケアでぎっくり腰を防ごう

40代では「使い過ぎ」と「筋力低下」が原因、70代では「組織の老化」と「骨の変化」が背景にあります。

同じぎっくり腰でも、

・原因

・治るまでの期間

・必要なケア

は大きく異なります。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、その人の年齢や身体の状態に合わせて施術・運動・生活指導を行い、「痛みを取る」だけでなく「再発を防ぐ・元気に動ける身体」を目指します。

ぎっくり腰でお困りの方は、無理をせず早めにご相談ください。年齢にあった正しいケアで、腰を守りながら快適な毎日を取り戻しましょう。

事故後の胸・背中痛 千歳青葉鍼灸整骨院

交通事故後の胸・背中の痛みに悩む方へ~整骨院からのサポート~

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

交通事故に遭った直後は「大きなケガはなさそう」「少しの打撲かな」と感じても、数日後から胸や背中に強い痛みが出てくることがあります。特に、ムチウチやシートベルトによる衝撃で胸郭や背中の筋肉・関節に負担がかかり、時間が経ってから症状が悪化するケースは珍しくありません。

「呼吸をすると胸が痛い」「姿勢を変えると背中にズキッとした痛みが走る」「事故からしばらくして体を動かすのが辛くなった」

こうした声を多く耳にします。今回は、交通事故後の胸・背中の痛みについて、その原因や注意点、整骨院でできるサポートについて詳しく解説します。

交通事故後の胸・背中の痛みの原因

1.シートベルトによる圧迫

シートベルトは命を守る大切な安全装置ですが、強い衝撃時には胸部や肋骨に大きな負担がかかります。その結果、筋肉の炎症や肋骨の損傷を招くことがあります。

2.ムチウチによる影響

追突事故でよくみられるムチウチは、首だけでなく背中や胸郭周囲の筋肉にも負担を与えます。胸骨や肋間筋にまで緊張が波及し、痛みや呼吸のしづらさを引き起こします。

3.筋肉や靭帯の損傷

事故の瞬間に上半身へ急激な力がかかることで、胸や背中の筋肉・靭帯が引き伸ばされたり微細な損傷を起こすことがあります。

4.骨格・関節へのストレス

胸椎や肋骨周囲の関節に負担がかかり、体を捻ったり呼吸をすると痛みが増すことがあります。

痛みを放置するとどうなる?

交通事故後の胸・背中の痛みを「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、以下のようなリスクがあります。

・慢性的な痛みに移行する

・姿勢不良や呼吸の浅さにつながり、疲労感が増す

・筋肉のこわばりが強まり、首や肩のコリも悪化する

・回復に時間がかかり、日常生活や仕事に支障をきたす

事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくい場合もあるため、数日たってからの症状も軽視せず、早めの対応が必要です。

交通事故後の胸・背中の痛みに関する統計

交通事故によるケガの中でも、胸や背中の痛みは決して珍しくありません。統計からもそのリスクが伺えます。

・警察庁の統計によると、令和5年の交通事故による負傷者数は約30万人。その中で「体幹部の損傷」が一定数報告されており、胸部や背中へのダメージが含まれます。(警察庁 交通事故統計)

・厚生労働省の調査では、交通事故後に医療機関を受診した人の中で、ムチウチを含む頸部・背部の障害が最も多いことが報告されています。(厚生労働省 交通事故と外傷)

・日本整形外科学会によると、交通事故によるむち打ち症患者の多くが「首だけでなく背中や胸の痛みも伴う」と報告しており、広範囲な症状に繋がりやすいことが指摘されています。(日本整形外科学会 ムチウチ症について)

整骨院でできるサポート

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、交通事故後の胸や背中の痛みに対して以下のようなサポートを行います。

1.炎症と筋緊張の緩和

手技療法や物理療法を用い、固まった筋肉を少しずつ緩めていきます。強い刺激は避け、体の回復を妨げないアプローチを重視します。

2.姿勢と動作の改善

事故によって体がかばう動きを覚えると、姿勢が崩れやすくなります。正しい姿勢や呼吸の仕方を整えることで、回復を早め再発予防につなげます。

3.リハビリ的アプローチ

胸郭や背中の柔軟性を回復するために、軽い運動やストレッチを取り入れていきます。これにより呼吸もしやすくなり、全身の循環改善につながります。

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

日常生活でできる工夫

・無理に体をひねらない

・長時間同じ姿勢をさける

・深呼吸を心がけ、胸郭をゆっくり動かす

・痛みが強い時は安静にして、炎症期を過ぎたら温める

こうした工夫が回復を助けます。

まとめ

交通事故後の胸・背中の痛みは、時間が経ってから出てくることも多く、放置すると慢性化する恐れがあります。

・シートベルトやムチウチによる影響で胸郭や背中に痛みが生じる

・放置すると呼吸の浅さや慢性痛につながる

・整骨院では痛みの緩和から姿勢改善、リハビリまで幅広くサポートできる

交通事故に遭われた方は「大丈夫そう」と思っても油断せず、早めにご相談ください。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、あなたの体の回復を支える場所です。

荷重時の膝の痛み 千歳青葉鍼灸整骨院

片側に荷重をかけて膝を痛めたあなたへ

ーーバレーボール選手に多い膝のトラブルと整骨院での対処法ーー

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

バレーボールでは、ジャンプ、着地、ステップ、切り返しなど、膝に強い負荷がかかる場面が多くあります。特に「片側に体重をかける」癖があると、膝へのストレスが片方に集中し、痛みにつながることがあります。スパイクやレシーブの構えで、無意識に利き足に頼る人は要注意です。

放っておくと慢性化したり、軟骨・半月板・靭帯などを痛めるリスクもあるため、早めのケアが大切です。今回は、そんな膝の痛みを抱えたバレーボール愛好者に向けて、原因や整骨院での治療法、セルフケア方法をご紹介します。

膝のケガはバレーボールで最も多い障害の1つ

バレーボール選手に多いケガ部位の上位に、必ず「膝」が入ります。実際の統計でも以下のようなデータがあります。

1.「Epidemiology of Common Injuries in the Volleyball Athlete」

膝の障害は全体の約12%を占め、腰・肩と並んで多いと報告されています。(参照:PMC)

2.「Descriptive Epidemiology of Collegiate Women`s Volleyball Injuries」

大学女子選手の膝のケガは全体の約14%で、その多くが「非接触」(接触無しで発生)でした。(参照:PMC)

3.「Descriptive epidemiology of injuries in Japanese collegiate athletes」

日本の大学競技者では、下肢のケガが73.5%を占め、そのうち膝の損傷の40%以上が重症化(長期離脱)しています。(参照:inj Epidemiology)

このように、膝はバレー選手にとって特に負担が大きい部位です。

片側荷重で膝が痛くなる理由

片側に体重をかけてしまうことで起こる代表的な問題は、筋力バランスや姿勢の崩れです。

・筋力のアンバランス

片足ばかり使うことで、大腿四頭筋や内側広筋などの使い方に偏りが生じます。筋肉の張りが強くなると、膝の動きがスムーズでなくなります。

・骨盤や股関節のゆがみ

骨盤が傾いていると、自然と片足に体重をかけやすくなり、膝の内外バランスが崩れます。

・着地時の重心のズレ

ジャンプ後の着地で片足側に体重が偏ると、膝のねじれやずれを起こします。

・疲労の蓄積

連続した練習で筋肉が硬くなり、衝撃吸収がうまくできなくなることも原因の1つです。

こうした状態が重なると、膝関節周囲の腱や軟部組織に炎症が起こり、痛みが出やすくなります。

整骨院での治療・アプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、膝の痛みを「炎症を取る」だけでなく、「原因を正す」ことを目的に施術します。主な流れは次の通りです。

1.検査・評価

歩き方、片足立ち、膝・股関節の可動域などを確認し、どの動きで痛みが出るかを分析します。骨盤・股関節・足首の位置もチェックして、左右のバランスの崩れを見極めます。

2.手技療法(筋膜リリース・ストレッチ)

硬くなっている筋肉や筋膜を優しく緩め、血流を改善します。大腿前面・ハムストリングス・ふくらはぎの柔軟性を取り戻すことがポイントです。

3.関節調整・テーピング

膝関節や股関節の動きを整える手技、動作時の安定を助けるテーピングなどを行います。

4.運動療法

痛みが落ち着いたら、膝を守るための筋トレやバランス訓練を行います。特に大殿筋・中殿筋などの股関節周囲筋を鍛えることで、膝にかかる負担を軽減できます。

5.フォーム・動作指導

着地時に膝が内側に入らないように意識し、体幹でブレを抑えるよう指導します。普段の立ち方や構え方も見直す場合もあります。

自宅でできるセルフケア・予防

整骨院での施術と並行して、次のようなケアを続けると効果的です。(状態によってはケアをやらない方が良い場合もあります。)

・ストレッチ

大腿四頭筋・ハムストリングス、腸脛靭帯、ふくらはぎを重点的に伸ばしましょう。入浴後や練習後が効果的です。

・軽い筋トレ

スクワットやサイドステップなど、痛みの出ない範囲で行います。体幹や股関節の筋肉を強化することで、膝が安定します。

・アイシング

炎症や熱感があるときは、10~15分程度冷やすと痛みの軽減につながります。

・左右バランスを意識

普段の立ち姿勢から、「どちらか一方に体重をかけてる時間が多くないか」を意識するだけでも改善の一歩になります。

痛みを我慢せず、早めの相談を

膝の痛みは、「少しの違和感」から始まることが多いですが、放置して練習を続けると、半月板や靭帯を損傷するリスクがあります。「少しおかしいな」と感じた時点で、整骨院に相談してください。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、あなたの体の使い方・筋バランスを分析し、痛みの根本原因にあわせた施術と運動指導を行います。膝の痛みを繰り返さないために、早期のケアが何より大切です。

まとめ

・片足荷重は膝のバランスを崩し、痛みの原因になりやすい

・バレーボールでは膝のケガが全体の10~15%を占める

・整骨院では、筋膜リリース・関節調整・運動療法で回復をサポート

・自宅ではストレッチ・筋トレ・姿勢改善が効果的

・「痛みを我慢せず、早めに整骨院へ」

あなたの膝を守るために、今できることを少しずつ始めていきましょう。バレーボールを思い切り楽しむための、健康な身体作りをサポートします。

突然のギックリ腰 千歳青葉鍼灸整骨院

ぎっくり腰で動けなくなった方へ~整骨院からのサポート~

「少し前かがみになっただけなのに,,,」「くしゃみをした瞬間に,,,」ーーそんな”ちょっとした動き”で突然腰に激痛が走り、体が動かなくなってしまう。これがいわゆるぎっくり腰(急性腰痛症)です。

経験された方はご存知の通り、その痛みは「立つのも辛い」「寝返りすらできない」と日常生活に大きな支障をもたらします。

今回の記事では、ぎっくり腰になったときの体の状態や、なぜ”どう動いたら良いのかわからなくなる”のか、さらに整骨院でできるサポートについて解説していきます。

ぎっくり腰とは?

ぎっくり腰は、腰椎や周囲の筋肉・靭帯に急激な負担がかかることで生じる腰痛の総称です。医学的には「急性腰痛症」と呼ばれ、原因はひとつではありません。

・腰まわりの筋肉が一気に緊張・損傷する

・椎間関節や椎間板に強いストレスがかかる

・長時間の姿勢不良で硬くなった筋肉に負荷が集中する

といった要因が重なり、急激に痛みが出現します。

「どう動いたら良いのかわからない」理由

ぎっくり腰になった方がよく口にするのが、「怖くて動けない」「動いたらまた激痛が走りそうでどうしていいのかわからない」という感覚です。

これは以下のような仕組みによります。

1.体が防御反応を起こしている

痛みによって腰周囲の筋肉が一斉に緊張し、固めてしまうため自由に動かせなくなります。

2.痛みが動作の予測を狂わせる

普段なら問題ない動きでも「どこでまた激痛が出るか」わからないため、動作そのものが怖くなるのです。

3.日常生活のあらゆる動作に腰を使う

起き上がり、歩行、着替え、トイレなど,,,ほとんどの動きに腰が関与するため、生活すべてが制限されます。

こうした理由から「どう動いたらいいのかわからない」という状況に陥ります。

ぎっくり腰のリスクと統計

ぎっくり腰は誰にでも起こりうるものです。統計を見ても、その頻度は高く、再発しやすい特徴があります。

・日本整形外科学会によると、日本人の約80%が一生に一度は腰痛を経験するとされ、そのうち相当数が急性腰痛に該当します。(日本整形外科学会 腰痛について)

・厚生労働省の国民生活基礎調査では、腰痛は自覚症状の中で男性1位・女性2位に挙げられ、まさに国民病といえるほど広く見られます。(厚生労働省 国民生活基礎調査)

・欧州での研究では、ぎっくり腰を経験した人の約60~70%が1年以内に再発すると報告されており、再発予防が非常に重要であることがわかっています。(European Spine Journal)

整骨院でのサポート

ぎっくり腰になってしまった場合、まず大切なのは「無理をしない」ことです。そのうえで整骨院では次のようなサポートを行います。

1.痛みを和らげる施術

過度に緊張した筋肉を手技で和らげ、血流改善を図ります。強い刺激ではなく、体に負担をかけないアプローチを重視します。

2.動ける姿勢の指導

・起き上がる時は「横向き→腕で支える→体を起こす」

・立ち上がる時は「片膝を前に出し、腕も使って支える」

といった”痛みを最小限に抑える動き方”をお伝えします。

3.再発予防のためのケア

・腰まわりのストレッチ

・体幹を支える筋力トレーニング

・正しい姿勢の習慣化

を通じて「再びぎっくり腰にならない体作り」をサポートします。

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

日常生活でできる工夫

ぎっくり腰を経験した方が次に意識すべきは「腰に負担をかけすぎない生活習慣」です。

・長時間同じ姿勢を避け、こまめに体を動かす

・急に重いものを持ちあげない(持つときは膝を使う)

・適度な運動で体幹と股関節を鍛える

これらを意識するだけで、再発のリスクを大幅に減らすことができます。

まとめ

ぎっくり腰は突然やってきて、体を動かすことすら怖くなってしまう辛い症状です。しかし正しい対処とケアを行えば、数日~数週間で回復し、再発も防ぐことが可能です。

・「どう動いたら良いかわからない」その不安に寄り添う事

・痛みを和らげ、再発しにくい体づくりをサポートすること

・生活習慣や姿勢の改善を一緒に行っていくこと

これらを千歳市の青葉鍼灸整骨院で丁寧にサポートいたします。もしぎっくり腰でお困りの際は、1人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

歩くのも辛い膝痛 千歳青葉鍼灸整骨院

歩くのも辛い膝の痛みと腰ヘルニア手術の影響ーー整骨院からのご提案

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

膝の痛みは日常生活を大きく制限し、「歩くのも辛い」と感じるようになると買い物や外出すら億劫になります。特に、既往歴として腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けている方では、腰と膝のつながりによって痛みが複雑化するケースも少なくありません。今回は膝の痛みの原因、腰ヘルニア手術との関係、整骨院でできるケア、そしてご自身でできる予防法についてお伝えします。

膝の痛みの現状と統計

膝の不調は非常に多く、国民病ともいえる存在です。

・日本整形外科学会によると、変形性膝関節症は国内で約2500万人が罹患していると推定されています。(日本整形外科学会)

・厚生労働省の国民生活基礎調査では、”関節痛の自覚症状で最も多いのが膝で全体の約60%”を占めています。(厚生労働省)

・スポーツ庁の調査では、”中高生の運動部活動で最も多い外傷・障害部位は膝で約20%”とされています。(スポーツ庁)

このように、膝の痛みは高齢者だけでなく、若い世代や運動習慣のある方にも非常に多いのです。

膝の痛みの主な原因

膝の痛みには以下のような原因が考えられます。

1.変形性膝関節症:軟骨の摩耗で骨同士がぶつかり、歩行時に強い痛みが出る。

2.半月板損傷:膝のクッションに傷がつき、引っかかりや強い痛みが出る。

3.靭帯損傷:転倒やスポーツで損傷し、膝の安定性を失う。

4.オーバーユース:ランニングや階段昇降で炎症が起きる「ランナー膝」など。

腰ヘルニア手術が膝に与える影響

腰の手術をした方は、膝の痛みが出やすい傾向にあります。その理由は以下の通りです。

1.筋力低下

腰ヘルニアの手術後は、腰の安静や痛みにより活動量が減り、大腿四頭筋や殿筋など膝を支える筋肉が弱まりやすいです。その結果、膝関節への負担が増大します。

2.神経支配の影響

腰椎から出る神経は膝や下肢の筋肉をコントロールしています。手術や神経圧迫の既往があると、筋出力が十分に発揮できず、膝の安定性が低下します。

3.動作の代償

腰の可動域が制限されると、代償的に股関節や膝関節に負担をかける動作が増えます。その結果、歩行時の膝痛につながりやすいです。

つまり、「膝の痛み」と「腰の手術歴」は切り離して考えることができないのです。

整骨院でできるアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、膝だけでなく腰や股関節も含めた全身のバランスを見て施術を行います。

・筋肉の調整:大腿四頭筋、ハムストリングス、殿筋群を中心に柔軟性を高め、膝の負担を軽減。

・骨盤・股関節の調整:腰ヘルニア手術後に崩れがちな体の軸を整える。

・神経系のサポート:下肢の神経伝達を助けるようなソフトなアプローチ。

・テーピングやサポーター:歩行を補助し、痛みを軽減しながら回復を促す。

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

自宅でできるセルフケア

整骨院での施術に加え、自宅での工夫も大切です。

・太もものストレッチ:大腿前面・後面を優しく伸ばす。

・スクワットの軽いトレーニング:痛みのない範囲で太ももやお尻の筋肉を使えるようにする。

・体重管理:体重の増加は膝の負担を増やすため注意が必要。

・正しい歩き方の意識:腰をかばって膝を酷使しないよう、歩幅や姿勢を工夫する。

まとめ

「歩くのも辛い膝の痛み」は、単なる関節の問題だけでなく、腰ヘルニアの手術歴など全身のバランスに深くかかわっています。

・変形性膝関節症や半月板損傷などの直接的な膝の障害

・腰ヘルニア手術後の筋力低下や神経影響による間接的な要因

これらが複雑に関わりあっているのです。

膝の痛みで悩んでいる方は、1人で我慢せず、整骨院で専門的なサポートを受けることをおすすめします。腰と膝をトータルで見ることで、再び安心して歩ける日常を取り戻すことができます。もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。

運動中股関節痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

運動時に股関節が痛むあなたへ~整骨院が伝えたい原因とケア

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

「走ると股関節がズキッと痛む」「サッカーやバスケで踏み込むと違和感が出る」「深くしゃがむと股関節が重だるい」ーーそんな経験はありませんか?

股関節の痛みは、スポーツを楽しむ方から健康維持のために運動する方まで、幅広い人に見られるトラブルです。放置すると痛みが慢性化したり、腰や膝といったほかの関節にも影響が広がることがあります。

今回は「運動時の股関節痛」について、原因・整骨院での対応・日常のセルフケアをわかりやすくまとめます。

股関節痛の発生頻度と統計

股関節や鼠径部の痛みは決して珍しくありません。いくつかの研究データを紹介します。

・大学スポーツでの股・鼠径部傷害率

米国の調査では、大学アスリートにおいて報告された股関節・鼠径部の傷害は1,984件。競技出場100,000回あたり53.06件の割合で発生していました。(リンク)

・スポーツ傷害全体における割合

股関節・鼠径部の傷害は、スポーツ傷害全体の約6%を占めるとされています。プロレベルの競技でも3~15%に達することがあり、無視できない数字です。(リンク)

・NCAA(大学スポーツ協会)の報告

10年間のデータで3,121,380回の競技出場のうち、1,618件が股部傷害。発症率は5.18件/10,000回とされています。(リンク)

これらのデータからも、股関節痛はスポーツに取り組む人の中で一定の頻度で起きることが分かります。

運動時に股関節が痛む原因

股関節は「体重を支える」「方向転換する」「衝撃を吸収する」など、スポーツ中に非常に大きな役割を担う関節です。そのため原因も多岐にわたります。

1.関節構造の問題

・関節唇損傷:股関節のクッション役である関節唇に傷が入ると、ひっかかりや痛みが出ます。

・インピンジメント(FAI):骨同士がぶつかることで痛みを引き起こします。

・軟骨損傷や初期の変形:繰り返しの負荷で軟骨がすり減り、運動時に痛みが出ます。

2.筋肉・腱・靭帯の問題

・腸腰筋や内転筋の硬さ:関節の動きを制限し、負担を増やします。

・腱炎や滑液包炎:股関節周囲の炎症が動作時の痛みを招きます。

・殿筋や体幹の弱さ:支える力が不足し、股関節に過剰なストレスがかかります。

3.体の使い方・姿勢

・骨盤や腰の動きが硬い

・下肢のアライメント(O脚、X脚など)が崩れている

・フォームの乱れによる負担(ランニングの着地、サッカーの蹴り動作など)

4.疾患や既往

・先天的に股関節の臼蓋が浅い「臼蓋形成不全」

・過去のケガや慢性腰痛の影響

整骨院でできるアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、「痛みの軽減」と「再発予防」を両立するため、段階的にアプローチを行います。

1.評価とチェック

・可動域や筋力の測定

・動作分析(歩行・ランニングフォームなど)

・骨盤や腰椎、膝や足首まで含めた連動の確認

2.痛みを和らげる施術

・温熱や電気療法で炎症を抑える

・筋膜リリースやストレッチで筋肉の柔軟性を回復

・股関節まわりの関節の動きを改善

3.再発を防ぐ運動指導

・股関節周囲のストレッチ(腸腰筋、内転筋、大腿四頭筋など)

・正しいフォームの指導や、動き方の修正

・股関節を支える殿筋・体幹の強化トレーニング

4.日常生活へのアドバイス

・長時間の同じ姿勢を避ける

・運動前後のウォーミングアップとクールダウン

・靴やインソールの見直し

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

自分でできるセルフケアのヒント

・腸腰筋ストレッチ:股関節前側の硬さを取る

・お尻の筋肉トレーニング:ブリッジ運動やスクワットで安定性を高める

・体幹強化:プランクやバードドッグで腰・股関節の連動を良くする

・フォームチェック:鏡や動画で自分の動きを確認する

まとめ

運動時の股関節痛は、スポーツを頑張る方にとって避けられない悩みの1つです。しかし、原因を見極めて適切にケアすれば、多くの場合は改善や予防が可能です。

・股関節痛はスポーツ選手の約6%に起きる

・関節・筋肉・姿勢など多くの要因が関わる

・整骨院では「痛みを取る施術」と「再発を防ぐ運動指導」の両方を行える

「ただの疲れかな」と放置せず、違和感を感じたら早めに相談することが大切です。あなたの股関節を守ることは、スポーツの継続だけでなく、将来の健康な生活にもつながります。もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。

荷重で股関節が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

股関節が痛くて体重をかけられない方へ

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

「歩く時に股関節がズキッとする」「立ち上がる時に痛くて体重をかけられない」ーーそんな経験はありませんか?

股関節の痛みは、日常生活を大きく制限し、放置すると腰や膝にも影響を及ぼします。今回は、股関節痛で体重をかけられない方に向けて、原因や整骨院でできるケア、日常の注意点をまとめました。

股関節痛の現状と統計

股関節や腰の不調は珍しいものではなく、統計でもその多さが示されています。

・成人の約10%が慢性的な股関節痛を経験していると報告されています。(リンク)

・股関節変形性関節症(hip OA)は一般成人の約5~10%にみられます。(リンク)

・世界的に股関節OAの罹患数は1990年の約74万人から2019年には158万人へと増加しています。(リンク)

腰痛についても、日本人の生涯有病率は83%と非常に高く、股関節痛と併せて無視できない問題です。

なぜ体重をかけられないほど痛むのか?

・変形性股関節症:軟骨がすり減り、骨同士が擦れて痛みが出る

・臼蓋形成不全:関節の受け皿が浅く、不安定になりやすい

・関節唇損傷:体重をかけた時に鋭い痛みが走る

・滑液包炎・腱炎:関節周囲の炎症による痛み

・骨盤や腰椎の動きが悪く、股関節に負担が集中する

・中殿筋・腸腰筋など周囲筋のアンバランス

・腰部疾患や坐骨神経の影響による関連痛

急性・亜急性の要因

・繰り返すストレスや微細損傷が炎症を悪化させ、荷重時痛を強めます。

整骨院でできること

1.評価

股関節だけでなく、骨盤・腰椎・膝との連動を含めてチェック。必要に応じて医療機関との連携も行います。

2.痛みの軽減

・電気治療や温熱療法で炎症を抑える

・筋膜リリースやストレッチで硬さを緩める

・テーピングや補助具で股関節を保護

3.機能回復

・股関節周囲の柔軟性改善

・中殿筋・大殿筋など支える筋肉を鍛える

・体幹トレーニングで骨盤の安定性を高める

4.再発予防

・歩き方・立ち上がり動作の指導

・インソールやシューズの見直し

・日常的なストレッチ・セルフケアの習慣化

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

自分で気をつけたい事

・無理に体重をかけない:杖や手すりを活用

・ストレッチを習慣化:腸腰筋・大腿筋群・殿筋の柔軟性を保つ

・体重管理:過体重は股関節への負担を増やします

・休養をしっかりとる:痛みがある時は無理な運動を避ける

まとめ

股関節痛で体重をかけられないのは、関節そのものの障害だけでなく、腰や骨盤、筋肉のバランスなど複合的な要因が関わっています。

・成人の約1割が股関節痛を経験

・股関節OAは5~10%、世界的に増加傾向

・整骨院では「痛みを和らげる」+「機能を取り戻す」+「再発を防ぐ」アプローチが可能

痛みを我慢すると日常生活に大きな支障をきたします。股関節に不安を感じたら、早めにご相談ください。