シンスプリントとは 千歳青葉鍼灸整骨院

ランナーに多いシンスプリントとは?原因と対策について

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

マラソンや部活動で走る機会の多いランナーにとって、足のすねの内側に痛みを感じる「シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)」はよく耳にするケガの1つです。最初は軽い違和感でも、放置して走り続けると強い痛みに変わり、長期的な運動制限につながることもあります。今回は、シンスプリントの原因や症状、整骨院でできるケアについてまとめていきます。

シンスプリントとは?

シンスプリントは「すねの骨(脛骨)」に沿って炎症が起こることで、運動時や運動後に痛みが出る障害です。特にランナー、バスケットボール選手、サッカー選手など走る・ジャンプするスポーツをする人に多く見られます。

初期の段階では運動後に軽い痛みが出る程度ですが、進行すると安静時でも痛みを感じ、ひどい場合は疲労骨折に移行してしまうこともあります。

なぜシンスプリントが起きるのか?

シンスプリントの主な原因は「オーバーユース(使い過ぎ)」です。特に以下の要素が関係しています。

・ランニング量の急激な増加(練習メニューを急に増やした)

・硬い路面での走行(アスファルトや体育館の床など)

・足首や股関節の柔軟性不足

・偏平足や足のアライメント不良

・筋力不足やアンバランス(ふくらはぎや殿筋の弱さ)

これらによって脛骨に繰り返しストレスが加わり、骨膜に炎症が生じて痛みが出ます。

ランナーに多いケガの1つ

実際にランニング障害の中でもシンスプリントは頻度の高いものとされています。

・ランニング障害に関する研究では、ランナーの10~20%がシンスプリントを経験していると報告されています。(参考:NCBI)

・学生アスリートを対象とした調査では、下肢障害の約13%がシンスプリントで占められていました。(参考:JOSPT)

・また、女性ランナーの方が男性ランナーよりも発症リスクが高いというデータもあります。(参考:Sports Health)

このように、シンスプリントは決して珍しいケガではなく、特にランナーにとっては注意すべき障害です。

整骨院でのケア

シンスプリントの治療には「安静にするだけ」では不十分な場合が多く、体のバランスや筋肉の柔軟性を改善することが重要です。整骨院では次のようなケアを行います。

・炎症を抑える施術(電気治療・手技療法)

・ふくらはぎ・アキレス腱・足裏の筋緊張を緩める施術

・股関節や足首の可動性改善

・足の着地やフォーム指導

・テーピングやインソールによるサポート

痛みを和らげるだけでなく、「なぜ痛みが出たのか」を分析し、再発を防ぐための指導も行います。

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

自分でできる予防とセルフケア

シンスプリントを繰り返さないためには、日常のセルフケアも大切です。

1.練習量を急に増やさない(1週間で10%以内の増加が目安)

2.ふくらはぎやすねのストレッチをこまめに行う。

3.走る前のウォーミングアップと終わった後のクールダウンを徹底

4.シューズの見直し(クッション性やサイズの合った靴を選ぶ)

5.休養日をしっかり作る

特に学生ランナーは部活動で毎日走り続けることも多いため、「頑張り過ぎてけがをする」パターンに注意が必要です。

まとめ

シンスプリントはランナーに多い代表的な障害で、初期の段階でしっかりケアをすれば回復も早く、再発も防げます。

・ランナーの10~20%が経験するほど頻度が高い

・原因はオーバーユースや足首・股関節の柔軟性不足

・放置すると疲労骨折のリスクもある

・整骨院では筋肉の調整やフォーム改善で根本からサポートできる

走ることが好きで続けたいからこそ、違和感を感じたら早めにご相談ください。

バレー小学生膝痛 千歳青葉鍼灸整骨院

小学生バレーボール選手に多い膝の痛みー成長期特有の症状と整骨院でのサポート

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

バレーボールを頑張っている小学生のお子さんが「膝が痛い」と訴えることは少なくありません。特にジャンプやダッシュ、急なストップ動作が多いバレーボールは、膝に大きな負担がかかるスポーツです。

成長期の子どもは骨や筋肉がまだ未発達なため、大人よりも膝に痛みが出やすい特徴があります。放っておくと長引いたり、運動を続けられなくなるケースもあるため、早めの対応が重要です。

この記事では、小学生のバレーボール選手に多い膝の痛みについて、その原因・考えられる病態・整骨院でのケア・家庭でできる対策を解説していきます。

小学生バレーボール選手に多い膝の痛みの原因

1.オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)

成長期の膝の痛みで最も多いのがオスグッド病です。膝のお皿の下(脛骨粗面)が腫れたり、押すと強い痛みを感じるのが特徴です。ジャンプやダッシュ動作を繰り返すことで、大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)が脛骨を引っ張り、炎症が起きます。

2.ジャンパー膝(膝蓋腱炎)

膝のお皿の下の腱に炎症が起きる症状で、バレーボールやバスケットボールの選手によくみられます。オスグッドより年齢が上の選手に多いですが、小学生でも起こることがあります。

3.成長期特有の骨や関節の負担

小学生の体は骨の成長が活発で、筋肉や腱の柔軟性が追い付かないことがあります。そのため運動量が多い子供ほど、膝に負担が集中してしまいます。

統計データからみる「子どもの膝の痛み」

実際に、成長期の子どもたちがどのくらい膝の痛みに悩まされているのかを示すデータをご紹介します。

・学校で行われた調査では、小・中学生のスポーツによる外傷・障害の中で「膝の痛み」は上位に位置しています。(スポーツ外傷・障害調査:スポーツ庁)

・オスグッド病は成長期のスポーツ障害の代表で、特にジャンプ系の競技に多く、小学生から中学生にかけての発症率が高いことが報告されています。(成長期スポーツ障害データ:日本臨床スポーツ医学会)

・成長期の運動器障害は、運動量が多い子どもほど発症しやすく、全国的に部活動やクラブチームでの発生率が増加していることがわかっています。(子どもの運動器障害に関する研究:国立成育医療研究センター)

これらの統計からも、スポーツを頑張る小学生に膝の痛みが多くみられることがわかります。

整骨院でできるサポート

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、膝の痛みに対して次のようなアプローチを行います。

1.原因の評価

痛みだ出ているのはオスグッドなのか、ジャンパー膝なのか、その他の要因なのかを確認します。姿勢や動作のクセもチェックします。

2.筋肉の緊張を和らげる施術

太ももの前の筋肉やふくらはぎが硬いと膝に負担が集中します。手技で緊張を緩め、膝へのストレスを減らします。

3.テーピングやサポーター

運動を完全に休めない場合でも、テーピングやサポーターで膝をサポートしながらプレーできるように工夫します。

4.ストレッチ・体の使い方指導

太ももや股関節の柔軟性を高めるストレッチを指導し、膝への負担を分散させます。

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

家庭でできるケアと予防

整骨院での施術とあわせて、家庭でも以下のケアが効果的です。

・練習後のアイシング

痛みが強い時は膝を10~15分冷やして炎症を抑えます。

・太もものストレッチ

大腿四頭筋のストレッチを習慣にすることで、膝の引っ張りを減らせます。

・練習量の調整

痛みがある時に無理を続けると長期化することがあります。思い切って休むことも大切です。

・シューズの見直し

足に合わない靴は膝への負担を増やすため、成長に合わせたサイズを確認しましょう。

まとめ

バレーボールをする小学生にとって、膝の痛みは非常に多い悩みです。

・成長期特有の「オスグッド病」や「ジャンパー膝」が代表的な原因

・統計的にも、スポーツをする小・中学生に膝の痛みが多く発生している

・整骨院では、評価・施術・テーピング・ストレッチ指導で改善をサポート

・家庭ではアイシングやストレッチ、練習量の調整が効果的

「少し痛いけど我慢して練習している」という状態を放置すると、症状が悪化して長くプレーできなくなる可能性もあります。もしお子さんが膝の痛みを訴えているなら、早めにご相談ください。

子供で足裏痛い 千歳市青葉鍼灸整骨院

子供の足裏の痛みで悩んでいる方へースポーツをする子供に多い症状と整骨院でのケア

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

子どもがスポーツを頑張っている中で「足の裏が痛い」と訴えることは少なくありません。サッカー、バスケットボール、陸上、野球など、成長期の体は大人とは違う特徴を持っており、その中で足裏に負担がかかることはよくあります。特に「走る・跳ぶ・止まる」といった動作の繰り返しは、足の裏や踵(かかと)、アーチの部分に痛みを引き起こす要因となります。

この記事では、スポーツをしている子どもの足裏の痛みについて、原因・考えられる病態・整骨院でのサポート・家庭での対策を解説していきます。

子どもの足裏の痛みの主な原因

成長期の子どもの骨や筋肉はまだ発達の途中です。そのため、大人よりも柔らかい部分や弱い部分に負担が集中してしまい、痛みにつながるケースがあります。

代表的な原因は以下の通りです。

1.シーバー病(踵骨骨端症)

成長期特有の病気で、踵の骨が成長軟骨から引っ張られることで炎症を起こし、かかとや足裏の痛みを感じます。特にサッカーやバスケなど、走ることが多い競技の子どもに多く見られます。

2.足底筋膜炎

足裏のアーチを支える足底筋膜が炎症を起こして痛みが出る症状です。成長期でも、練習量が多い子どもに見られることがあります。

3.偏平足や足のアーチの崩れ

子どもは足のアーチがまだ形成途上であることが多く、繰り返しの運動でアーチが崩れると足裏に痛みが出やすくなります。

4.過度な練習や不適切な靴

毎日のように強度の高い運動を続けることや、足に合わないシューズを履いていることも、足裏の痛みを悪化させる原因になります。

スポーツをする子どもに多い足のトラブルの統計

子どもの足の痛みは決して珍しいものではなく、実際に多くの研究や調査で報告されています。

・学童期の子どものスポーツによる外傷・障害の約20~30%が下肢(足や膝)に集中していると報告されています。(スポーツによる外傷・障害の発生状況)

・成長期のかかと痛(シーバー病)は、小学生~中学生の運動をする子どもに多く、特に男子に多いとされています。(成長期スポーツ障害データ:日本臨床スポーツ医学会)

・足のアーチ形成や足裏の痛みは、子どもの運動能力や怪我のリスクと深い関係があると報告されています。(子どもの足と運動機能に関する研究:国立成育医療研究センター)

整骨院でできるサポート

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、子どもの足裏の痛みに対して次のようなサポートを行います。

1.痛みの原因を見極める評価

どの部分に負担が集中しているのか、姿勢や歩き方、足のアーチの状態などを丁寧に確認します。

2.炎症や筋緊張を和らげる施術

足裏やふくらはぎ、アキレス腱周囲の緊張を和らげることで、足にかかるストレスを軽減します。

3.テーピングやサポーターでの補助

運動を完全に休めない子どもでも、テーピングなどでサポートしながらプレーできるよう工夫します。

4.体の使い方・ストレッチ指導

足裏の痛みは、ふくらはぎや太もも、股関節の柔軟性不足とも関わります。全身のバランスを整える指導も行います。

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

家庭でできるケアと予防

整骨院での施術とあわせて、家庭でも以下のケアを取り入れると効果的です。

・練習後のアイシング

痛みが強い時は10~15分程度冷やして炎症を抑える。

・シューズの見直し

足に合ったシューズを選ぶことはとても大切です。サイズだけでなく、アーチのサポートも確認しましょう。

・ふくらはぎや足裏のストレッチ

アキレス腱伸ばしや、ゴルフボールで足裏をコロコロするなど、簡単にできる方法があります。

・練習量の調整

痛みが出ている時は無理せず、少し練習を休む勇気も必要です。

まとめ

スポーツを頑張る子どもにとって、足裏の痛みはプレーの妨げになるだけでなく、将来的な成長にも影響を及ぼす可能性があります。

・足裏の痛みには、シーバー病、足底筋膜炎、偏平足など成長期特有の要因が関わる。

・統計的にも、子どものスポーツ障害は下肢に集中している。

・整骨院では、評価・施術・テーピング・指導を通じて改善をサポートできる。

・家庭でもストレッチやシューズの見直しなどで予防可能。

もしお子さんが「足の裏が痛い」と訴えている場合は、早めに専門家に相談し、体のケアを始めることをおすすめします。お気軽にご相談ください。

事故で首が動かない 千歳青葉鍼灸整骨院

交通事故後、日に日に首が動かなくなってきた方へ

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

「事故直後は少し違和感があっただけなのに、日に日に首が回らなくなってきた」「振り向くだけで痛みが強く、首が固まってしまったように感じる」

交通事故の後、このような首の症状で悩まれる方は非常に多く見られます。事故の衝撃によって起こる首の痛みや可動制限は”むち打ち”と呼ばれることも多く、放置すると慢性化しやすいのが特徴です。今回は、事故後の首の痛みと動かしにくさについて、原因や整骨院での対応、日常での注意点をまとめました。

交通事故と首の不調に関するデータ

交通事故後の首の不調は決して珍しいものではありません。実際に以下のような統計データがあります。

1.交通事故による頸部外傷の年間発生数(米国)

米国では、交通事故に関連する頸椎外傷は年間約86万9千件と推定されています。その大部分が「ムチウチ」とされています。(リンク)

2.ムチウチの慢性化率

発症者のうち約50%が慢性化し、その中でも16%は強い痛みや機能障害が続くと報告されています。(リンク)

3.ムチウチの発生率(人口ベース)

世界的にみると、ムチウチの年間発生率は人口10万人あたり16~200件とされています。(リンク)

これらからもわかるように、「首が日に日に動かなくなる」というのは交通事故後によくみられる症状であり、早めの対応が必要です。

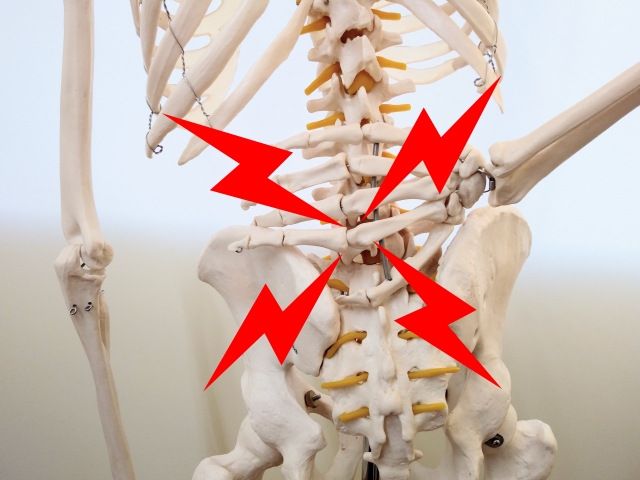

なぜ事故後に首が動かなくなるのか?

事故直後よりも、数時間から数日たってから痛みや動かしづらさが増していくのには理由があります。

・筋肉・靭帯の損傷や炎症

衝撃によって首まわりの筋肉や靭帯に小さな損傷が起こり、時間とともに炎症が進行して可動域が制限されます。

・椎間関節や椎間板への影響

頸椎にかかる負担で関節包が炎症を起こしたり、椎間板がダメージを受けると、首を動かすたびに痛みが出ます。

・神経の刺激

神経が圧迫されると首だけでなく肩・腕にまでしびれや痛みが広がることがあります。

・防御反応による筋肉の硬直

体が「これ以上動かさないように」と筋肉を固めてしまい、その硬さが痛みを助長することもあります。

このように、事故後は「時間が経つほど悪化する」ことがあるため、放置するのは危険です。

整骨院での対応

整骨院では、交通事故後の首の痛みに対して次のような流れで対応します。

1.初期対応

まずは事故の状況や症状を丁寧に確認し、骨折や神経症状の可能性があれば病院での精密検査を勧めます。その上で、炎症を抑えるための施術や電気治療、ホットパックなどを行います。

2.可動性回復

痛みが落ち着いてきたら、首の動きを少しずつ取り戻すための軽いストレッチや手技を導入します。必要に応じて肩甲骨や背中の動きも整えます。

3.筋力強化と姿勢改善

再発を防ぐためには、首だけでなく体幹や肩回りの筋肉を整えることが重要です。姿勢のクセを見直しながら、日常生活に戻れるようサポートします。

4.予防と維持

セルフケアとして自宅でできるストレッチや運動を指導し、症状が戻らないようにフォローします。

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

患者さんへのアドバイス

・軽い症状でも放置しない事

事故直後は大丈夫でも、数日後に悪化するのが特徴です。

・痛みがあるからといって全く動かさないのもNG

固まったままだと筋力低下や可動域制限が進んでしまいます。無理のない範囲で少しずつ動かすことが大切です。

・しびれや強い痛みが出たらすぐ医療機関へ

神経症状がある場合は、早めの診断と治療が必要です。

まとめ

交通事故後に首の動きが日に日に悪くなるのは、ムチウチや炎症、神経の影響による典型的な経過です。そのまま放置してしまうと慢性化するリスクが高いため、早めに整骨院や医療機関での対応を受けることが大切です。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、事故後の急性期から回復期まで、1人1人の状態に合わせた施術を行い、首を動かしやすい状態へと導きます。事故後の首の不調でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

中腰作業で腰痛 千歳市青葉鍼灸整骨院

中腰作業で動けないほどの腰痛に悩む方へ

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

はじめに

農作業や工場勤務、倉庫での仕分けなど「中腰での作業」が日常的にある方は多いと思います。重たいものを持ちあげなくても、中腰を維持するだけで腰には大きな負担がかかります。その結果、急に動けないほどの腰痛に襲われることもあります。今回は、なぜ中腰で腰痛が起こりやすいのか、そして整骨院でできる対策や予防法について解説していきます。

まず知っておきたい「統計データ」で現実を把握

以下のデータは、「腰痛・業務上腰痛・中腰姿勢」などに関する信頼性のある報告です。あなたの症状も”特別な例”ではなく、多くの人に起き得る問題であることを示しています。

1.業務上疾病の中で腰痛が最多、休業4日以上の疾病の約6割を占める

厚生労働省・労働者健康安全機構の報告によると、休業4日以上を要する業務上疾病(職業病)の中で、腰痛がその約60%を占めています。

2.腰痛のきっかけとして「中腰作業」「重いものを持ちあげた」が大半を占める

全国調査によれば、腰痛発症のきっかけを尋ねた項目で「中腰作業した」「重いものを持ちあげた」「同じ姿勢の作業をした」が頻出しています。調査対象者の71.0%がこうした動作を原因として挙げています。(リンク)

3.農作業実践者は非実践者に比べ腰痛の訴え率が高い

農林水産省の報告では、農作業実践者における腰痛訴え率は7.0%、非実践者は3.4%とされ、統計的に差が認められ、農作業従事者は腰痛になりやすい傾向が示唆されています。(リンク)

これらのデータから、中腰・重荷重の動作が腰痛を誘発する主要な要因になっており、業務環境上も注意が必要であることが見えてきます。

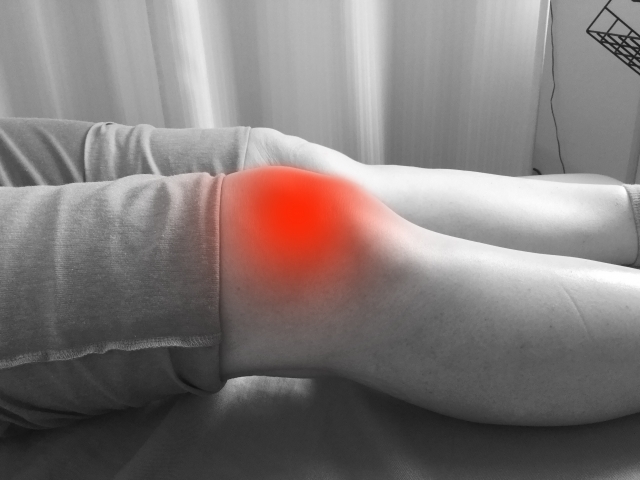

なぜ中腰は腰に悪いのか?

1.腰椎への負担増加

中腰の姿勢では腰の自然なS字カーブが崩れ、腰椎にかかる圧力が座っている時の1.5倍、立っている時の約2倍にもなるといわれています。

2.筋肉の持続的な緊張

長時間中腰を保つと、腰からお尻、太ももにかけての筋肉が常に緊張状態になります。血流が悪くなり、筋疲労が進むことで痛みに変わります。

3.急な動きでの負荷

作業中に少し体をひねったり、前かがみのまま物を持ち上げると、一気に腰椎や椎間板に強い負担がかかり、「ぎっくり腰」のような急性腰痛を引き起こすことがあります。

農作業や工場勤務でよくある腰痛の原因

・畑で草取りや収穫作業を中腰で続ける

・工場で製品を組み立てる際に机の高さが合わない

・倉庫で荷物を仕分ける際に何度も前かがみになる

このような繰り返し動作は、一見軽い作業でも腰へのダメージが蓄積されます。特に農業従事者は季節ごとの作業量が一気に増えるため、急性腰痛に悩まされる方は少なくありません。

腰痛が「動けない」ほど強くなる理由

・筋肉のけいれん(スパズム)

急な負担で腰の筋肉が防御反応として硬直し、動こうとすると激痛が走ります。

・神経への圧迫

腰椎や椎間板にかかる負荷で神経が刺激され、腰から太ももにかけてしびれや強い痛みが出ることもあります。

・疲労の蓄積

日常的に中腰で働いている方は、疲労が蓄積し限界を超えたタイミングで急性の痛みが出やすいです。

整骨院でできるアプローチ

1.痛みの軽減

電気療法や温熱療法、手技によって硬くなった筋肉を緩め、血流を改善していきます。

2.動作改善の指導

腰に負担をかけにくい姿勢や、中腰を避けるための体の使い方をアドバイスします。

3.体幹トレーニングやストレッチ

腹筋や背筋を鍛えることで腰を支える力を高め、再発を予防します。特に中腰の姿勢に耐えられる体幹の安定性が重要です。

青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング

ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。

②アセスメント

身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。

③施術

痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。

④エクササイズ

必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。

⑤プランニング

①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

自分でできるセルフケア

・作業の合間に腰を反らすストレッチを取り入れる

・膝を曲げて荷物を持ち上げる

・長時間の作業では小休憩を挟む

・腰ベルトやコルセットを適切に使用する

まとめ

中腰作業は、腰痛の大きなリスク要因です。農作業や工場勤務など、中腰を避けられない仕事に従事している方ほど、体のケアが欠かせません。もし急に動けないほどの腰痛が出た場合は無理に我慢せず、早めにご相談ください。適切な治療と姿勢改善によって、腰痛を繰り返さない体作りを目指すことができます。

足首が硬い学生へ 千歳市青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

はじめに:足首の硬さ、意外と見過ごされがち

部活や体育、普段の歩行・ランニング、部屋の中の動き,,,学生生活では足首を良く使います。ところが、「足首が硬い」「つま先を上げにくい」「足首が曲げにくい」などの違和感を感じながらも、「別に痛くないから大丈夫」と思い込んでいる人も多いかもしれません。

しかし、足首可動性の低下は、捻挫リスクや膝・腰など上位関節への負担増、運動パフォーマンス低下に繋がる可能性があります。今回は、なぜ足首が硬くなるのか、硬さがもたらすリスク、整骨院での対処法、日常でできるセルフケアを含めてご紹介します。

足首ケガ・痛み・硬さはどれくらい起こっているのか?ー統計データからみえる実情

学生スポーツ・一般を問わず、足首に関する負傷・痛みは比較的頻度が高い分野です。以下、信用できるデータを3つご紹介します。

1.スポーツ関連の足首捻挫:スポーツ傷害の16~40%を占める

スポーツ傷害のうち、足首捻挫が占める割合は約16~40%と報告されています。(リンク)

つまり、スポーツをしている人にとって、足首は非常に傷害の起きやすい部位です。

2.高校スポーツ(米国)の足首捻挫発生率

2011年のデータでは、高校スポーツで報告された足首捻挫数は9,320件。傷害発生率は2.95件/10,000アスリート出場時間とされています。(リンク)

競技中の発生が多く、再発例も14.5%あったという報告もあります。

3.慢性足関節不安定性(CAI)での痛みの残存割合

過去に捻挫を経験し、慢性的な不安定性を抱える人の報告では、50~79%の割合で痛みが残存するとする研究があります。(リンク)つまり、捻挫後になんとなく安心せずしっかりケアしなければ、長く足首が悩みを残しやすいという実態も示されています。

これらの統計は、「足首障害は珍しいものではない」「捻挫経験者は硬さ・違和感を残しやすい」という現実を示しています。硬さをそのまま放置すると、将来のケガリスクや慢性化リスクが高まる可能性があります。

足首が硬くなる原因・背景

なぜ学生でも足首の可動性が落ちて「硬さ」を感じるようになるのか、その要因を整理します。

1.過去の捻挫や軽度損傷の影響

過去に足首を捻った経験がある人は、靭帯や関節包の伸張・癒着・微小損傷などが残っていることがあります。それが可動性制限の原因となることがあります。先述の慢性足関節不安定性(CAI)においても、痛みだけでなく可動性・安定性の低下が併発することが多いと報告されています。

2.筋肉・腱・筋膜の短縮・硬さ

ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)、前脛骨筋、長母指伸筋、腓骨筋、後脛骨筋など、足首・下腿周囲筋の柔軟性が落ちていると、動きが引っかかるように感じます。また、筋膜の滑走性が低下して癒着やこわばりがあると、関節の補助動作が上手くできなくなることがあります。

3.関節構造・骨干渉の問題

・関節軟骨の摩耗や変性

・骨棘形成、骨端部の侵襲

・関節包・靭帯の縮み・拘縮

こうした構造的な変化が進むと、可動域が制限され「硬さ」の感覚を強くさせます。ただし、若年の学生では重度の変性症は稀ですが、過度なストレスを繰り返すことで将来的な影響も無視できません。

4.動作パターン・姿勢・使い方の偏り

・足首をあまり背屈せず使っていて、足首を使う機会が少ない

・靴・シューズのソール設計・硬さの影響

・バランス・動作の偏り、片足荷重・姿勢の崩れ

これらが可動域を維持しづらい状況を作ってしまうことがあります。

足首が硬いことによる影響・リスク

足首が硬い状態を放置すると、以下のような影響や合併リスクが考えられます。

1.捻挫リスクの上昇

足首可動性が低いと、不意の動きに対して柔軟に対応できず、捻挫を起こしやすくなります。統計でも、スポーツ傷害の多くを足首捻挫が占めるという報告があります。

2.他関節への負担の転移

足首での可動性不足を補うように膝・股関節・腰で代償動作が増え、膝痛・腰痛リスクが高まります。

3.運動パフォーマンス低下

走る・ジャンプ・方向転換・ステップ動作などで足首の自由な動きが制限されると、力発揮効率が落ちます。

4.不安定性・疲労感の増加

硬さにより微妙な荷重変化に追従できず、足部・下腿部に蓄積する疲労感が強く感じられることがあります。

整骨院でのアプローチ:足首の柔軟性を取り戻す

学生の足首硬さに対して、千歳市の青葉鍼灸整骨院では、以下の段階的アプローチが考えられます。

〇初期評価・アセスメント

・足首可動域測定

・他関節(膝・股関節・足部)の連動評価

・筋肉の硬さ・緊張具合、筋膜滑走性チェック

・立位・歩行・動作時の足首使い方チェック

〇筋・筋膜リリース・滑走改善

・下腿筋群などのストレッチ・リリース

〇関節可動性改善

・靭帯・関節包の柔軟性改善のための手技やエクササイズ

・足関節周囲の補助的な関節可動性調整

〇筋力強化・協調運動

・足首周囲筋を等尺性→軽い負荷運動へ

・連動運動(膝・股関節を使ったステップ運動、ジャンプ着地動作など)

〇神経/感覚刺激

・足首周辺の感覚入力訓練

・不安定面上での訓練(バランスパッド、バランスディスクなど)

・目を閉じて立つ、変化する地面での歩行訓練など

〇日常指導・セルフケア提案

・足首ストレッチ・可動性運動

・裸足歩行・足裏感覚を使う運動

・靴選び・インソール改善

・日常で足首を使う習慣を増やす(階段昇降、足首回しなど)

日常・学生生活で取り入れたい工夫・セルフケア

整骨院でのケアと並行して、以下のようなことを意識することで硬さ改善につながります。

1.毎日のストレッチ習慣

寝起き・部活前後にふくらはぎ・前脛骨筋のストレッチを取り入れる。

2.足首回し運動

ゆっくりと足首を前後・左右に回す運動を毎日行う。

3.足裏刺激・足指運動

足指で物をつかむ動きなど、細かい足部動作を増やす。

4.段差昇降や階段動作を意識して使う

日常で階段を使ったり、小さな段差を昇る動きを取り入れる。

5.靴・インソールの見直し

硬すぎるソールやサポートのない靴は可動性を阻害することがあります。インソールで支持と遊びを調整する。

6.部活・練習での準備運動強化

足首・下腿のウォーミングアップをしっかり行う。

まとめ

学生で足首が硬いと感じる人は、決して稀ではありません。スポーツ傷害全体における足首捻挫率、捻挫後の慢性痛残存率などの統計も、足首領域の問題性を裏付けています。硬さは、筋肉・筋膜・靭帯・関節包・骨構造・動作習慣など複数の要因が関与しています。硬さをそのままにしておくと、運動パフォーマンス低下や、他関節への負担増、捻挫リスク上昇につながる可能性があります。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、評価→筋・関節アプローチ→筋力・感覚訓練→日常指導という流れで、足首を柔らかく、安定したものに戻すサポートが可能です。もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。

重い荷物での腰痛 千歳青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

はじめに:こんな経験、ありませんか?

重たい荷物を持った後、腰が「ズーン」と重くなったり、腰から太ももにかけて「しびれ」「だるさ」「張り感」が出たり,,,普段は何ともないのに、荷物を抱えた瞬間や、持ち運んだ後に急に不調が出る方は意外と多く、その背景には「腰への過剰負荷」「神経の刺激」「筋・筋膜の影響」など複合的な原因があります。

今回は、なぜそのような症状が出るのか、整骨院ではどう対応できるのか、そして日常でできる予防・セルフケアのヒントをお伝えします。

統計でみる腰痛・下肢痛・重荷物影響の実情

まず、腰痛や腰から足にかけての痛み(腰下肢痛・神経痛)に関する統計を紹介して、症状の「ありふれ度」と対処の必要性を示します。

1.腰痛の世界的・国際的な有病率

2020年には、世界で約6.19億人が腰痛に苦しんでいると推定されています。(リンク)

また、腰痛の大部分(約90%)は「非特異的腰痛」に分類されます。ー明確な原因が画像や検査で特定できないタイプです。

2.日本での腰痛の訴えと保有率

日本では、自覚症状の調査で「腰痛」は男性で最も多い訴え、女性でも上位にランクされており、国民生活基礎調査などで繰り返し報告されています。また、「腰痛の生涯有病率」が約83.5%にのぼるという報告もあります。ーつまり、多くの人が人生で一度は腰痛を経験するという統計です。

3.重荷物の持ち上げ動作と椎間板変性・腰椎症との関連

過去の研究では、1日に25回以上、11.3㎏以上の物を持ち上げる作業をする人は、腰椎椎間板ヘルニアとの関連を持つという報告があります。(リンク)

また、累積的な腰部負荷が腰痛のリスク因子であるという研究もあります。

これらの統計は、「腰痛は決してごく一部の人だけの問題ではない」こと、そして「荷重・持ち上げ動作が腰に影響を及ぼす可能性がある」ことを強く示唆しています。

なぜ荷物を持った後に”腰~太もも”が辛くなるのか?

以下に主な原因・メカニズムを整理しました。複数が絡み合って症状を引き起こすことが多いです。

・椎間板や椎間関節への過剰な圧力増大

荷物を持つと腰には体重以上の負荷がかかります。特に前屈した姿勢で持ち上げたり、背中を丸めたまま運ぶと、椎間板前縁や後縁・関節面に不均等な圧がかかります。

・累積負荷と変性

長期的に思い荷重を繰り返すことで、椎間板の線維輪・髄核などの変性が進みやすく、椎間板ヘルニアや脊柱変性疾患へのリスクが上がります。前述の研究でも、累積リフティング負荷が椎間板変性リスクと関連するとの報告があります。

・神経根・馬尾の牽引刺激

重荷物を抱えて腰を反らしたり、姿勢が崩れたりすると、椎間孔(神経根が出る穴)が狭くなったり、椎間板が後方に突出しやすくなります。これにより神経根が圧迫・刺激を受け、腰から臀部・太もも(あるいはその先)にかけて痛みや痺れ・だるさが広がることがあります。

・神経痛症状の併発

腰下肢痛(腰~足に広がる痛み)や坐骨神経痛の症例は多く、整形・脊椎治療の対象にもなります。

・腸腰筋・大腿直筋・大腿二頭筋などの影響

腰~骨盤~太ももにかけてつながる筋肉群(例えば腸腰筋、殿筋群、ハムストリングスなど)が重荷物を支えるために緊張・伸張されます。このとき、特に筋肉が疲労している状態では、張り感・だるさ・痛みが出やすくなります。

・筋膜の滑走不良・癒着

長時間の緊張や繰り返し使用で、筋膜間の滑走性は失われ、重荷物を支えようとしたときの「伸張応答」が悪くなり、不快感を感じやすくなります。

・骨盤の傾き・側弯・ズレ

重い荷物を片側で持ったり、斜め持ちをしたりすると骨盤・脊椎にねじれ・傾きが生じ、その影響が腰~太ももに伝わることがあります。

・体幹・下肢の協調低下

脚部や股関節・膝の動きが上手く使えていないと、腰で”代償”して動作を支えざるを得ず、疲労・痛みを引き起こしやすくなります。

整骨院でできるアプローチ:痛みを軽くし、再発を防ぐために

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、あなたの症状を丁寧に評価したうえで以下のような段階的アプローチを行います。

・安静・負荷制限

症状が強い時は重荷物を持たない、動作を制限することが大切です。

・物理療法

低周波・超音波・温熱などを使って筋緊張をやわらげ、循環を促進します。

・手技

筋・筋膜リリース、軟部組織の緩和処置など。

・支持具・テーピング

腰用サポーター、テープ固定等で腰部支持を補助します。

・関節可動性改善

・ストレッチ

腸腰筋・ハムストリングス・殿筋・腰方形筋などを無理のない範囲で伸ばしていきます。

・筋力訓練

体幹筋・殿筋・大腿部筋群・腹筋群を段階的に強化します。(まずは等尺性→軽い負荷→動的運動)。

・神経滑走運動・誘導

神経根の滑りを出して刺激を行うこともあります。

・動作改善訓練

荷物を持つ動作(持ち上げ・運搬・降ろし)を安全なフォームで練習します。

・バランス・安定性訓練

片足立ち・体幹安定性訓練・不安定面でのトレーニングを導入します。

・荷重トレーニング

徐々に重りを用いた訓練を行い、腰部支持力を高めます。

・姿勢・アライメント調整

骨盤の左右差補正・側弯調整などアライメントを整え、体全体の力線を改善します。

・セルフケア指導

日常でできるストレッチ・動作注意点・持ち上げ方のコツなどを指導します。

日常生活でできる対策・予防ポイント

施術と併せて、以下を意識することで再発リスクを低くできます。

1.荷物を持ち上げる時の姿勢

ー膝を曲げてしゃがんで持ち上げる(膝の屈伸を使う)

ー腰を丸めず、背筋を保つ

ーできるだけ荷物を体に近づけて持つ

ー必要なら台を使って高さを調整する

2.荷重制限を意識する

すぐには重すぎる荷物は分割・軽減できないか考える。無理をしない重量を把握する。

3.休憩・分割搬送

重い荷物を長距離持つなら、途中で休憩を入れる・荷物を複数回に分けるなどの工夫。

4.姿勢意識・体幹ケア

普段の立ち姿勢・歩き姿勢を意識し、腹筋・背筋を適度に使う習慣をつける。

5.ストレッチと体操

ー腰部ストレッチ(腰方形筋・多裂筋など)

ーハムストリングス・腸腰筋ストレッチ

ー股関節可動性を保つ運動

6.体重管理・筋力維持

体重が増えると腰部への負荷が増大するため、体重管理・適度な運動で筋力を維持すること。

7.荷物の持ち方・利き手の偏りを避ける

片側肩にかけて持つ・斜め抱えは腰にねじれストレスを加えやすくなるので注意。

まとめ

重たい荷物を持った後、腰~太ももにかけて辛さを感じるのは、腰椎・椎間板・神経根・筋・筋膜・支持構造など複数の因子が相互に関与していることが多いです。統計的にみても、腰痛は非常に頻度の高い症状であり、荷重動作・累積的な背部負荷が腰部変性リスクに関わるという研究もあります。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛み軽減→可動性回復→機能改善→再発予防の流れで段階的に対応でき、日常生活での動き方や荷物の扱い方のアドバイスも行います。もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。

スポーツで足のケガ 千歳青葉鍼灸整骨院

スポーツで足首を痛めたら?

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

スポーツをやっていると、ジャンプの着地でグキッ、方向転換でひねった,,,そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。足首のケガ(特に捻挫・靭帯損傷)はスポーツ選手・愛好家にとって、起こりやすく、放置すると慢性化するケースもあります。

この記事では、足首ケガの頻度・統計、原因・メカニズム、整骨院でできる処置・リハビリ、予防法などをまとめ、スポーツに打ち込むあなたをサポートできる内容をお届けします。

足首ケガはどれほど多い?ー統計でみる実態

まずは、「足首ケガ」がスポーツ界でどれくらい起きているのかを、信頼できるデータで確認しましょう。

1.スポーツ傷害全体に占める割合

足関節捻挫・損傷は、「足関節を含む外傷」がスポーツ傷害全体の大きな割合を占めるという報告があります。例えば、日本のスポーツ傷害統計データ集では、捻挫・打撲・靭帯・腱損傷を含む「足関節捻挫」がスポーツ外傷全体の11%に相当するという記載があります。(リンク)

2.アスリートにおける捻挫・足首損傷の発生頻度

国際的文献でも、スポーツ傷害のうち16~40%を足首捻挫が占めるとの報告があります。

また、高校スポーツにおいても足首捻挫はよく見られ、全傷害の15%程度を占めるケースも報告されています。(リンク)

3.再発率・慢性化する割合

足首捻挫は再発しやすく、「慢性足関節不安定性(CAI)」に移行するリスクも高いとされています。例えば、バスケットボール選手では捻挫後、再発例が60%に達するとの報告もあります。

また、逆足関節捻挫の再受傷率が73.5%に上るという調査もあります。(リンク)

これらのデータから見えてくるのは、足首ケガはスポーツでは常に起こりうる、リスクの高い領域であり、初回ケガ後のケア・予防が極めて重要だという事です。

足首ケガのメカニズム・原因

足首ケガと一口に言っても、損傷する構造(靭帯・関節包・軟骨・骨・腱など)や損傷のタイプはさまざまです。ここでは、多く見られる捻挫・靭帯損傷を中心に、原因やリスク因子を整理します。

〇捻挫の典型パターン

・内反捻挫(外側靭帯損傷)

足首を底屈+内反(足の裏が内側に傾く)すると、外側の前距腓靭帯(ATFL)・踵腓靭帯(CFL)などに負荷がかかり損傷しやすくなります。

・外反捻挫(内側靭帯損傷)

まれですが、足首を外側に強く反らせると三角靭帯(内側靭帯群)を痛めることがあります。

・高位捻挫・脛腓靭帯損傷

足首の回旋+引き離し力で、脛腓間靭帯を損傷するケースもあります。

・関節軟骨・骨棘・軟骨損傷

捻挫時には靭帯だけでなく、軟骨や骨の面にもダメージが及ぶことがあります(軟骨剥離・骨挫傷など)。

〇リスク因子・誘因

1.過去の捻挫歴

捻挫したことがある足は、再度捻挫するリスクが上がります。靭帯・受容器組織が緩むことが背景にあります。

2.足関節可動性制限

背屈可動域が制限されている人は捻挫を起こしやすいとの報告があります。

3.筋力・筋バランス不良

足首周囲筋(前脛骨筋、腓骨筋、後脛骨筋など)が弱い、アンバランスな場合、捻りに対する制御が甘くなることがあります。

4.支持系の不整合(靴・インソール・地面)

適切でない靴・インソール・不安定な地面などは捻挫の誘因になりやすい。

5.疲労・集中力低下

後半になると動作が甘くなり、足首を不安定な状態で使ってしまうことがあります。

6.競技特性

ジャンプ・着地・急な方向変換などを多く含む競技(バスケットボール、バレーボール、サッカー、ハンドボールなど)は足首ケガ頻度が高いとされています。

整骨院ではどう対応するか

足首ケガを適切に処置・リハビリできれば、早期復帰・再発予防・慢性化防止につながります。整骨院でできるアプローチを、段階別にご紹介します。

1.急性期(直後~48~72時間)

・RICE原則:安静・アイシング・圧迫・挙上

・固定・支持:テーピング、包帯固定、サポーターなど

・除痛/炎症抑制:物理療法(超音波・低周波・マイクロ波など)

・腫脹制御:圧迫・マッサージ(リンパ促進方向)

※この段階では、過度な運動やストレッチは避け、まず安定化を優先します。

2.回復期(腫れ・痛みが落ち着いてきた段階)

・可動域回復:ゆるやかな関節可動域運動(背屈・底屈・回内・回外など)

・軟部組織のケア:筋・筋膜リリース、ストレッチなど

・支持構造強化:筋力トレーニング(等尺性・軽抵抗運動→動的運動へ)

・バランストレーニング:片足立ち・不安定面でのバランス運動

3.機能回復期(競技復帰を見据える段階)

・プライオメトリクス:ジャンプ・着地訓練

・方向転換トレーニング:ダッシュ・カット動作の反復

・競技特性に近い運動:実践動作シミュレーション

・テーピング/サポーター併用:負荷が高い時の保護

4.予防・定期フォロー

・可動性維持ストレッチ:足関節背屈・底屈・内外反方向

・筋力維持トレーニング:腓骨筋群、前脛骨筋、後脛骨筋など

・バランス訓練・プロプリオセプション

・動作改善指導:着地動作・重心移動・足運びなど

・装具・靴の見直し:インソール・サポーターレベル

まとめ

スポーツ領域での足首ケガは、捻挫・靭帯損傷が中心で、スポーツ傷害の中でも頻繁に起こります。統計的にも「スポーツ傷害のうち16~40%を足首捻挫が占める」などの報告があり、再発・慢性化のリスクも高いとされています。

整骨院では、受傷直後から段階的にアプローチを行い、可動域回復・筋力修復・バランス訓練・競技復帰支援まで対応できます。重要なのは、「ただ痛みを取る」だけでなく、「再び負傷しづらい身体作り」を見据えたケアです。

もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。

膝のだるさの原因 千歳市青葉鍼灸整骨院

しゃがむと膝がだるいあなたへ

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

「曲げると膝が重く感じる」「しゃがむと膝の奥がだるい・ジンジンする」ーー

特に立ち仕事をしている方にとって、このような「膝のだるさ・痛み」は日常の動作を辛くさせる大きな悩みです。今回は、しゃがみ動作で膝がだるくなる原因、整骨院でできるケア、そして日常で意識したいポイントをお伝えします。

しゃがむと膝がだるくなるとは?ーどのような症状が出るか

しゃがむ動作は、膝関節に大きな曲げ(屈曲)ストレスをかけます。その際、次のような感覚を訴える方が多いです。

・しゃがんだときに膝の裏~前面に張り・重さを感じる

・立ち上がる時に「じわっと疲れるような痛み」が出る

・深くしゃがめない、途中で止まるような硬さがある

・しゃがんだまま戻る時、膝の動きがゆっくりで支えづらい

・長時間しゃがんだ後にしばらく歩くと膝に違和感がある

これらの症状は、関節・軟骨・靭帯・筋肉・腱・滑膜といった構造全てが関係して起こり得ます。特に立ち仕事のように「屈伸・中腰・荷重移動」が頻繁な職種では、膝の疲労や負荷蓄積が進みやすくなります。

立ち仕事と膝への負荷

立ち仕事をしている方(工場・店舗・清掃・接客業など)は、日常的に以下のような要因で膝にストレスがかかります。

・中腰・かがみ作業:物を低く置いたり、床作業をしたりする際、膝を深く曲げる動作が増える

・長時間立位・荷重ストレス:膝にかかる体重負荷が持続的になる

・動きの多さ・屈伸動作:しゃがんだり立ち上がったりを繰り返す動線

・足場・床の硬さ:硬い床面やクッション性のない靴底は衝撃を増幅

・荷物の持ち上げ・持ち運び:重さを抱えた状態での膝屈伸は大きな負荷

こうした環境下で膝のクッション機能(軟骨・半月板・関節液など)が徐々に疲弊・劣化してくると、「しゃがむ→だるくなる」という症状が現れやすくなります。

膝に関する統計データから見る現実

膝の痛み・変性は、年齢や性別に関係なく広くみられる問題です。以下に信頼できる統計データを3つご紹介します。

1.世界的な変形性膝関節症の有病率

15歳以上を対象としたメタ解析で、膝の変形性関節症(OA)の有病率は16.0%、特に40歳以上では22.9%に達するという報告があります。(PMC)

2.膝痛(症状あり)の有病率

ある調査では、膝の痛みを訴える人の割合が46.2%に達したという報告があります。男女別では、男性32.2%、女性58.0%。(PMC)

3.日本での膝痛・変形性膝関節症関連データ

日本整形外科学会の変形性膝関節症診療ガイドラインによると、国内での膝痛の「有症状率」は32.7%という数値が報告されています。(日本海洋アカデミー)

これらの統計は、「膝の痛み・だるさを感じる人は決して少数ではない」ことを示しています。しゃがむと膝がだるい症状も、この膝痛あるいは膝変性の初期段階である可能性があります。

なぜ”しゃがむとひざがだるい”のか?ー原因とメカニズム

しゃがむと膝がだるくなる背景には、複数の要因が絡み合っています。主な構造・機能的な原因を以下に整理します。

1.軟骨・関節の摩耗・変性

膝関節の関節軟骨はクッションのような役割をしますが、長年の荷重ストレスで摩耗し薄くなると、屈曲時の滑りやクッション性が失われ、だるさ・違和感を招きます。特に変形性膝関節症はこの変性が進行した状態です。

2.半月板・関節内構造の損傷

半月板の断裂や損傷があると、膝を曲げた時に内部で挟まるような違和感・重さを感じることがあります。さらに、関節包や滑膜の炎症も併発しやすくなります。

3.筋力低下・筋バランスの乱れ

膝の周囲の筋肉、特に大腿四頭筋・ハムストリングス・内転筋などが弱くなると、膝を支える力が落ち、しゃがんだときの負担が筋肉で受けきれず、だるさや痛みに繋がります。

4.靭帯・腱の硬さ・拘縮

膝を曲げる際、太もも後面・ふくらはぎ・腸脛靭帯などが引っ張られるため、これらが硬い場合、膝屈曲時に抵抗感・だるさを感じやすくなります。

5.姿勢・骨盤・足関節連動異常

膝は脚・股関節・骨盤・足首と連動して動きます。たとえば、足首が硬い、股関節可動性が低い、骨盤アライメントが乱れていると、膝に過剰な動きやねじれを引き起こし、しゃがむと負担になることがあります。

整骨院でのアプローチ:しゃがみ動作を楽にするために

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、あなたの膝を守りつつ、しゃがむ動作を改善するために以下のような施術・ケアを行うことが多いです。

〇初期評価と動作分析

しゃがむときの膝の形・膝軸のブレ・左右差・痛む角度・補正前後の変化などをチェックします。また、股関節・足関節の連動性や筋力バランスも評価します。

〇筋肉・筋膜アプローチ

・トリガーポイント療法:硬くなった筋・筋膜・靭帯などの組織を伸ばしたり緩めてだるさや誘発痛を減らす

・筋膜リリース:太もも前後・内側・腓腹筋などの滑走性を整える

・ストレッチング:腸脛靭帯、ハムストリングス、ふくらはぎなどをゆるめる

〇関節可動性改善

膝関節の屈伸可動域を改善する手技を入れます

〇補助療法・物理療法

・温熱療法・超音波・低周波などで炎症を抑え、循環を促す

・テーピングや膝サポーターで支持を補助

・補助具(フォームローラー・ストレッチポールなど)を使ったセルフ補助

〇運動療法・セルフケア指導

・筋力強化:大腿四頭筋、ハムストリングス、内転筋、体幹筋などを段階的に強化

・可動域訓練:膝の曲げ伸ばしを滑らかにする運動

・連動改善運動:股関節・足関節を使ったスクワット・ステップ運動

・日常姿勢指導:中腰姿勢を減らす工夫、動線の見直し、靴底調整など

まとめ

しゃがむと膝がだるく感じる症状は、立ち仕事をする方には特に現れやすい悩みですが、決して諦めるものではありません。膝・股関節・足関節・筋肉・靭帯・骨盤といった多くの構造が絡み合って起こる問題です。整骨院では、評価・手技・運動療法・日常指導を組み合わせることで、しゃがむ動作を少しずつ楽にできるようサポートします。お気軽にご相談ください。

学生の首の不調 千歳市の青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。

青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。

はじめに

授業中、黙って座っている時に「首が重く感じる」「肩甲骨あたりがだるくなる」「肩が張って集中できない」と感じる学生さんは、思っているよりも多いものです。

長時間同じ姿勢、ノートやスマホの使用、視線の向きなど、授業スタイルと密接にかかわっていることが多く、早めの対処が必要です。今回は、なぜ授業中にこうしただるさが出るのか、セルフチェックや整骨院でできるケア、日常で気をつけるポイントまでを解説します。

「授業中に首がだるくなる」の実態と原因

授業中は、黒板・スクリーン・教科書・ノートなどを見ながら長時間首を少し前に傾けたり、下を向いたりすることが多くなります。

具体的には

・顔や机の距離の不一致→無意識に首を前に出す

・教科書を下方向に置きすぎ→視線が下がって首に負担

・手書きノート作成で肩を丸める姿勢

・スマホやタブレットで画面を操作する時間

・座席の姿勢が悪い(深く座る、肘をつくなど)

これらが筋肉・関節・神経にストレスをかけ、「だるさ」「凝り感」「張り」を引き起こしやすくします。

首・肩甲骨付近の筋(僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋など)は、長時間の緊張や固まりですべりが悪くなることがあります。これが動きの制限やだるさ感につながります。

また、肩甲骨まわりの動きが弱いと、肩関節や首の負担が増大します。肩甲骨の後傾・内転運動が十分に出ていないと、肩と首の筋に先行して負荷がかかりやすくなります。(j-stage)

頭は重さがある部位ですので、前傾するだけで首への負担が急増します。学生では教科書やスマホ利用などによりこの傾向が強くなりがちです。実際、大学生を対象とした調査では、一般集団で首痛の有病率が23.1%であるのに対し、大学生では48~78%という高い割合が報告されています。

肩・肩甲骨の可動性が低いと、首の筋肉が代償して引っ張られやすくなるため、だるさにつながることがあります。肩痛・肩関節症の疫学データでは、肩痛の1ヵ月有病率は18.5~31%、1年有病率は4.7~46.7%と報告されており、肩周囲の不調は比較的頻度が高いとされています。(physiotutors)

・小中高校生・大学生を含む学生層でも、首痛・肩こりの訴えは少なくありません。例えば高校生を対象とした調査では、首・肩こりの有病率が23.7%と報告されています。

・また学部学生全体の筋骨格痛調査では、回答者のうち71.2%が”頸部痛”を最も頻度高く経験した症状と回答したとの報告もあります。(frontiers)

これらから、学生期における首・肩のだるさ・こりは無視できないテーマです。

セルフチェック:授業中に「怪しいサイン」を見逃さないために

下記チェックをやってみてください。該当が多いほど対策が必要と考えられます。

1.首の左右回旋

授業中、ふと首を左右に振ったとき、片側が回しにくい/引っかかる感じがある

2.首の前後屈

あごを胸に近づけたり、天井を見上げる時に詰まり感・張り感がある

3.肩すくめ・肩上げ

肩をすくめたり、耳に近づけるように力を入れると首・肩甲骨周辺がつっぱる

4.肩甲骨内転/外転(背中で肩甲骨を寄せる/開く)

腕を後ろに引いて肩甲骨を寄せる時に、背中が突っ張る

5.腕を前上方へ挙げる

肘を伸ばして腕を上げた時、肩甲骨・首に引っかかり感がある

6.長時間座っていて疲労感が強く出るか

授業後半になると首・肩甲骨まわりが重くなって動かしづらくなる

これらを記録しておくと、整骨院での最初の評価時に非常に役立ちます。

整骨院でできるケア・アプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、授業中のだるさを軽減し、首・肩甲骨・肩回りの動きを取り戻すために、次のような施術や指導を行います。

〇視覚分析と姿勢評価

・授業時の座り方・机・ノート配置・画面高さを再現してチェック

・肩・首・背骨・骨盤のアライメントチェック

・動きやすさ、制限の出ている方向を詳細に把握

〇筋肉・筋膜アプローチ

・トリガーポイント療法:凝り固まったしこり点を指圧・緩和

・筋膜リリース:首から肩・肩甲骨周りの滑走性を改善

・ストレッチ:肩甲挙筋、僧帽筋、菱形筋、斜角筋、胸鎖乳突筋など

〇関節可動域改善

・頸部関節可動性改善

・肩甲骨・肩関節・胸椎連動可動性改善

〇補助療法・物理療法

・温熱療法・低周波・超音波などによる筋緊張緩和

・テーピングや支持具で姿勢を補助

〇運動療法・セルフケア指導

・姿勢改善エクササイズ:頭部後退運動(チンイン)、肩甲骨引き寄せ運動

・肩甲骨周囲運動:肩甲骨上下・内転動作を使う運動

・首の可動域訓練:ゆっくりと首を前後・左右に動かす

・簡易ストレッチ:授業合間に出来る首・肩のストレッチ

・休憩タイミング・姿勢切り替え

日常・授業中で意識したいセルフ対策

不調改善を早めるために日常的に出来る事を取り入れましょう。

1.座り方と机の高さ・視線調整

教科書・ノート・画面は目線に近い高さに。首を無理に傾けない配置を心がける。

2.こまめなルーティン休憩

50分授業なら、10分休憩で肩・首を伸ばす・立ち上がる動作を入れる。

3.スマホ・タブレット利用の制限

授業外のスマホ操作時間を意識的に長く利用しない。

4.軽いストレッチを兼ねた休憩動作

背伸び・肩回し・頭をゆっくり回すなど、間に挟む変化を作る。

5.バッグ・荷物の持ち方に注意

重いバッグを片肩にかけない・使い方を交互にする。

6.適度な運動習慣

部活・軽い運動、背筋・肩甲骨周囲筋を使う運動を入れる。

7.睡眠・枕の見直し

高さ・硬さがあっていない枕は首の負担になります。仰向けで首に無理のないものを選ぶ。

まとめ

授業中に首がだるくなるという悩みは、学生にとって決して珍しいものではありません。長時間同じ姿勢、視線・机の配置、スマホ・ノート操作などが重なって、首・肩甲骨・肩周囲にだるさや凝りを起こしやすくなります。整骨院では、姿勢の評価・筋膜・関節アプローチ・運動療法・セルフケア指導を組み合わせて、だるさを軽くし、授業中も快適に過ごせるようサポートできます。

もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。